Дистанционное управление люстрой схема своими руками. Трехканальная система дистанционного управления

Дистанционное управление люстрой схема своими руками

Когда то, я увидел в магазине люстру с управлением от ПДУ. И мне захотелось, лежа на диване управлять освещением в комнате, особенно вечером, когда совсем не хочется вставать и идти к выключателю. Через некоторое время «ПРОГУГЛИВ» интернет нашел много разных схем, но эта мне подошла больше всего, т.к. имелись и ATTINY45 , и симисторы, и остальная мелочевка. Так же понравилось в статье автора, что можно использовать энергосберегающие лампы. Прикинув, нарисовав плату, собрал устройство без изменений. При прошивке контроллера оказалось, что в статье не указаны «ФЬЮЗЫ». Помыслив накидал схему в протеусе, вычислил расстановку фьюзов, прошил контроллер и устройство сразу заработало. Побаловался пультом, решил проверить как будет работать с энергосберегающими лампами.

Поменяв лампы накаливания на энергосберегающие при первом включении удачно спалил пару семисторов. Подумав немного уменьшил резисторы R9, R10 и заменив семисторы, приступил к уничтожению проверке, удачно уничтожив еще пару, остановился. Т.к. в написании программ для микроконтроллеров я еще не освоился, решил чуть-чуть изменить схему.

Вот что получилось: обведенное красным убираем, синее добавляем.

Необходимость в импульсах сетевой частоты не отпала, без них схема работать не будет (т.к. согласно прошивке на выходе контроллер управляет симисторами, а они в свою очередь требуют управления импульсами). Для гальванической развязки контроллера от сети 220 вольт, добавляем простейший мультивибратор на двух транзисторах, который будет имитировать сетевые импульсы частота импульсов мультивибратора около 70Гц.

Выходные каскады для включения реле одинаковые, собираем на двух транзисторах.

Об использованных элементах:

БП – блок зарядного устройства от мобильного телефона на 5 вольт, можно использовать малогабаритные трансформаторы UC30D-2 на напряжение 6 или 9 вольт, его габариты 32mm*27mm*15mm, где 15 mm – это высота. Не забыв про диодный мост, конденсаторы и стабилизатор 7805.

Т1, Т2 – любые маломощные npn, выпаянные из неисправной материнской платы.

С1, С2 – сначала поставил полярные, но потом присмотрел СМДшные выпаянные из неисправной материнской платы (их там много).

Т3, Т5 – ВС817 (СМД, т.к. меньше места занимают)

Т4, Т6 – ВС807 (СМД, т.к. меньше места занимают)

VD1, VD2 – КД521 (какие были под рукой)

К1, К2 - JZC-6F (5V) или HK4100 1Z (5V).

ИК приемники пробовал разные: на 36 кГц и на 38 кГц – работают одинаково стабильно (лучше TSOP4836), но необходимо учитывать засвет приемника лампами, идеально было бы поставить перед приемником стекло, прозрачное в ик-области спектра, либо размещать приемник поближе к основанию люстры.

В архиве присутствуют платы для оригинальной схемы, для реле JZC-6F, для реле HK4100 1Z.

Фьюзы:

Фото плат:

Схема управления вместе с блоком питания у меня легко уместилась в основание люстры. Просверлил три отверствия: для светодиода, кнопки и ИК-приемника, зафиксировав их термоклеем (по желанию можно кнопку не устанавливать, резистор R5 я ставил 2 кОма что бы меньше светил ночью).

Стоит добавить, что схема непрерывно работает уже несколько месяцев. Спасибо за внимание…

Архив с платами, схемой, прошивкой и фьюзами.

Cистема дистанционного управления агрегатами.

Как-то раз мне очень захотелось сделать радиоуправляемую модель: Порывшись в Интернете нашёл сложную схему с всего четырьмя каналами. Желание собрать её как-то быстро отпало. Вот так и стартовал мой проект многофункционального дистанционного управления, главную часть которого составляет драйвер (следящий привод).

Система дистанционного управления (далее СДУ) содержит:

1) управление одним драйвером (механизм с датчиком состояния)

2) двунаправленный ШИМ канал

3) 4 цифровых канала (каждый 1 бит)

Применение системы: от радиоуправляемых моделей до мобильных систем управления и передачи данных (полная версия системы установлена на испытательном стенде) здесь показан её существенно упрощенный вариант.

Главным критерием создания предлагаемого устройства были: дешевизна и доступность деталей, минимальная сложность изготовления и отсутствие настроек. Электронная часть собирается за 2-3 часа. На рисунке можно видеть что получилось:

Система управления рулевым механизмом самоколибрующаяся, поэтому достаточно правильно собрать схему и наслаждаться.

Теперь подробнее:

Схема передатчика (transmit.hex):

Резистор R1 задаёт положение рулевого механизма, R2 регулирует скважность ШИМ и полярность, S1-S4 4 бит цифровых данных (устанавливаются по желанию). Оцифровка данных R1 и R2 основана на замере времени заряда конденсаторов C1 и C6, поэтому необходимо чтобы номинал установленных конденсаторов максимально близко соответствовал требуемому на схеме и желательно использовать конденсаторы наименее зависимые от температуры окружающей среды. Частота кварцевого резонатора на контроллере приёмника и передатчика обязательно должна быть равна 20 мГц, на более низких частотах работа схемы непредсказуема из-за недостатка машинного времени. Правильно собранная схема в настройке не нуждается.

Приёмник:

Показаны 2 варианта схемы приёмника.

Первый вариант с мостами на полевых N-канальных транзисторах с встроенными диодами Шоттки. Это обеспечивает максимальное быстродействие из-за низкого сопротивления оных и управление мощной нагрузкой при раздельном питании. При использовании единого питания применены двигатели от дохлых CD-ROM. С иными двигателями схема может быть нестабильна из-за помех возникающих при работе двигателей.

R1 R5 C1 должны совпадать с номиналами на схеме т.к. это узел АЦП. Микросхема MAX232CPE играет роль источника напряжения управления полевыми транзисторами и может быть заменена источником напряжения Uип+3В. 1561ЛИ2 используется в роли преобразователя уровня также может быть заменена на МС способную выполнять роль ПУ. Диод Шоттки VD2 нужен только при использовании единого питания. Частота контроллера только 20мгц. HL1-HL4 линии управления нагрузкой. Вариант схемы коммутации показан на рисунке:

Упрощённый вариант схемы с использованием биполярных транзисторов. Также возможна работа этой схемы от единого и раздельных источников питания.

Теперь о самой сложной части - софте.

Ниже показана конфигурация фьюзов в poneyprog

Прошивка передатчика не нуждается в подстройке.

Самая сложная часть устройства - программа приёмника. Изначально она рассчитана на плохую механику и время позиционирования от одного крайнего положения в другое равное 0,4сек. Но гибкая система калибровочных констант позволяет существенно отклоняться от расчётного режима.

При первом включении система автоматически делает калибровку параметров и запоминает их в энергонезависимой памяти после чего готова к работе. При последующих включениях автоматически берутся данные из памяти.

Теперь подробнее о калибровке, её возможных режимах и условиях.

При использовании некачественной механики (как у меня) или существенного отклонения от расчётного режима возможно неверное распознание калибровочных параметров (у меня вероятность успешной калибровки 85%. Сбой случается в случае прокрута ведущей шестерни датчика положения). Для таких случаев имеется несколько режимов калибровки и все они управляются с помощью байта в EEPROM по адресу $00. Для примера показан дамп значений EEPROM для моей механики.

Вот расшифровка значений ячеек:

; код в ячейке $00 = 3 калибровка сделана

; = 4 только калибровка динамических параметров

; = 5 только однократная калибровка крайних положений механики

; Порядок параметров (адаптивов) в EEPROM

; $03 максимальное время торможения

; $04 максимальное расстояние торможения

; $05 среднее время прохода 1го кванта

; $06 левая граница механики

; $07 правая граница механики

; $08 2/3 расстояния полного хода механики

; $09 Динамический критерий торможения

Режимы калибровки устанавливаются в том же poneyprog путём изменения нулевого байта без изменения значений остальных.

Если с первого раза точность или скорость позиционирования не устраивает то следует установить режим 4. В этом режиме при каждом включении будут калиброваться динамические параметры механики. Если при очередном включении позиционирование стало нормальным то надо прошить режим 3 при котором уже будут постоянно использоваться найденные адаптивы.

При изменении температуры окружающей среды могут измениться границы механики. Для этого используется режим 4. После определения границ автоматически устанавливается режим 3.

Также можно вручную корректировать адаптивы.

ПДУ видеомагнитофона, телевизора, музыкального центра или спутникового ресивера возможно применить для выключения и включения различных бытовых электроприборов, в том числе и освещение.

В этом нам поможет дистанционное управления своими руками, схема которого приведенная в данной статье.

Описание работы системы дистанционного управления на ИК лучах

Для дистанционного управления приборами применяется следующий механизм. На ПДУ нажимают и держат произвольную кнопку в течении 1 секунды. На непродолжительное нажатие (например во время управления музыкальным центром) система не откликается.

Для того, чтобы исключить отклик телевизора на управление приборами, необходимо выбирать не применяемые кнопки на ПДУ или применить пульт от выключенного в это время прибора.

Принципиальная схема дистанционного управления изображена на рисунке 1. Специальная микросхема DA1 усиливает и формирует электросигнал фотодиода BL1 в электроимпульсы. На радиоэлементах DD1.1 и DD1.2 построен компаратор, а на радиоэлементах DD1.3, DD1.4 — генератор импульсов.

Состояние системы управления (включена или выключена нагрузка) контролирует триггер DD2.1. В случае если на прямом выходе данного триггера лог 1, генератор будет функционировать на частоте примерно 1 кГц. На эмиттерах транзисторов VT1 и VT2 появятся импульсы, которые сквозь емкость С10 поступят на контролирующий вывод симистора VS1. Он будет отпираться в начале каждого полупериода сетевого напряжения.

В первоначальном положении на контакте 7 микросхемы DA1 находится лог 1, емкость С5 заряжена сквозь сопротивления R1, R2 и на входе С триггера DD2.1 лог 0. Если на фотодиод BL1 идут сигналы ИК излучения с пульта дистанционного управления, на контакте 7 микросхемы DA1 окажутся сигналы, и емкость С5 будет разряжаться сквозь диод VD1 и сопротивление R2.

Когда потенциал на С5 снизится до нижнего уровня компаратора (через 1 секунду или более), компаратор переключится и на ввод триггера DD2.1 поступит сигнал. Состояние триггера DD2.1 поменяется. Так совершается переключение приборов из одного состояния в другое.

Микросхемы DD1 и DD2 возможно использовать схожие из серий К564, К176. VD2 — стабилитрон на напряжение 8-9 вольт и ток более 35 мА. Диоды VD3 и VD4 — КД102Б или схожие. Оксидные емкости — К50-35; С2, С4, С6, С7 — К10-17; С9, С10 — К73-16 или К73-17.

Настройка системы дистанционного управления ик лучах

Заключается в подборе сопротивления R2 такой величины, чтобы переключение совершалось через 1…2 с. Если повышения величины данного сопротивления приведет к тому, что емкость С5 не будет разряжаться до порогового напряжения, необходимо увеличить в 2 раза емкость С5 и повторно произвести регулировку.

Емкость С6 следует ставить в том случае, если продолжительность фронта импульса, идущего с компаратора на триггер, будет чрезмерно большой и он будет переключаться нестабильно.

Если применяемый ПДУ не дозволяет управлять прибором без помех телевизору, возможно собрать самодельный пульт дистанционного управления, который является генератором прямоугольных сигналов с частотой следования 20…40 кГц, функционирующий на излучающий ИК диод. Варианты подобного ПДУ на таймере КР1006ВИ1 (

Кто из начинающих радиолюбителей не хотел сделать какое-нибудь устройство с управлением по радиоканалу? Наверняка многие.

Давайте рассмотрим, как на базе готового радиомодуля собрать несложное радиоуправляемое реле.

В качестве приёмо-передатчика я использовал готовый модуль. Купил его на AliExpress вот у этого продавца .

Комплект состоит из пульта-передатчика на 4 команды (брелок), а также платы приёмника. Плата приёмника выполнена в виде отдельной печатной платы и не имеет исполнительных цепей. Их необходимо собрать самому.

Вот внешний вид.

Брелок добротный, приятный на ощупь, поставляется с батарейкой 12V (23А).

В брелоке встроена плата, на которой собрана довольно примитивная схема пульта-передатчика на транзисторах и шифраторе SC2262 (полный аналог PT2262). Смутило то, что на микросхеме в качестве маркировки указано SC2264, хотя из даташита известно, что дешифратор для PT2262 - это PT2272. Тут же на корпусе микросхемы чуть ниже основной маркировки указано SCT2262. Вот и думай, что к чему . Что ж, для Китая это не удивительно.

Передатчик работает в режиме амплитудной модуляции (АМ) на частоте 315 МГц.

Приёмник собран на небольшой печатной плате. Радиоприёмный тракт выполнен на двух SMD-транзисторах с маркировкой R25 - биполярных N-P-N транзисторах 2SC3356. На операционном усилителе LM358 реализован компаратор, а к его выходу подключен дешифратор SC2272-M4 (она же PT2272-M4).

Как работает устройство?

Суть работы сего устройства такова. При нажатии на одну из кнопок пульта A, B, C, D передаётся сигнал. Приёмник усиливает сигнал, а на выходах D0, D1, D2, D3 платы приёмника появляется напряжение 5 вольт. Вся загвоздка в том, что 5 вольт на выходе будет только пока нажата соответствующая кнопка на брелоке. Стоит отпустить кнопку на пульте - напряжение на выходе приёмника пропадёт. Упс. В таком случае не получиться сделать радиоуправляемое реле, которое бы срабатывало при кратковременном нажатии кнопки на брелоке и отключалось при повторном.

Связано это с тем, что существуют разные модификации микросхемы PT2272 (китайский аналог - SC2272). А в такие модули почему то ставят именно PT2272-M4, у которых нет фиксации напряжения на выходе.

А какие же бывают разновидности микросхемы PT2272?

- PT2272-M4 - 4 канала без фиксации. На выходе соответствующего канала +5V появляется только тогда, пока нажата кнопка на брелоке. Именно такая микросхема используется в купленном мной модуле.

- PT2272-L4 - 4 зависимых канала с фиксацией. Если включается один выход, то другие отключаются. Не совсем удобно, если необходимо независимо управлять разными реле.

- PT2272-T4 - 4 независимых канала с фиксацией. Самый лучший вариант для управления несколькими реле. Поскольку они независимы, то каждое может выполнять свою функцию независимо от работы других.

Что же сделать, чтобы реле срабатывало так, как нам нужно?

Тут есть несколько решений:

- Выдираем микросхему SC2272-M4 и вместо неё ставим такую же, но с индексом T4 (SC2272-T4). Теперь выходы будут работать независимо и с фиксацией. То есть можно будет включить/выключить любое из 4 реле. Реле будут включаться при нажатии кнопки, и выключаться при повторном нажатии на соответствующую кнопку.

- Дополняем схему триггером на К561ТМ2. Так как микросхема К561ТМ2 состоит из двух триггеров, то понадобиться 2 микросхемы. Тогда будет возможность управлять четырьмя реле.

- Используем микроконтроллер. Требует навыков программирования.

На радиорынке микросхему PT2272-T4 я не нашёл, а заказывать с Ali целую партию одинаковых микрух счёл нецелесообразным. Поэтому для сборки радиоуправляемого реле решил использовать второй вариант с триггером на К561ТМ2.

Схема достаточно проста (картинка кликабельна).

Вот реализация на макетной плате.

На макетке я быстренько собрал исполнительную цепь только для одного канала управления. Если взглянуть на схему, то можно увидеть, что они одинаковые. В качестве нагрузки на контакты реле нацепил красный светодиод через резистор в 1 кОм.

Наверняка заметили, что в макетку я воткнул готовый блок с реле. Его я вытащил из охранной сигнализации. Блок оказался очень удобным, так как на плате уже было распаяно само реле, штыревой разъём и защитный диод (это VD1-VD4 на схеме).

Пояснения к схеме.

Приёмный модуль.

Вывод VT - это вывод, на котором появляется напряжение 5 вольт, если был принят сигнал от передатчика. Я к нему подключил светодиод через сопротивление 300 Ом. Номинал резистора может быть от 270 до 560 Ом. Так указано в даташите на микросхему.

При нажатии на любую кнопку брелока светодиод, который мы подключили к выводу VT приёмника, будет кратковременно вспыхивать - это свидетельствует о приёме сигнала.

Выводы D0, D1, D2, D3; - это выходы микросхемы дешифратора PT2272-M4. С них мы будем снимать принятый сигнал. На этих выходах появляется напряжение +5V, если был принят сигнал от пульта управления (брелока). Именно к этим выводам подключаются исполнительные цепи. Кнопки A, B, C, D на пульте (брелоке) соответствуют выходам D0, D1, D2, D3.

На схеме приёмный модуль и триггеры запитываются напряжением +5V от интегрального стабилизатора 78L05. Цоколёвка стабилизатора 78L05 показана на рисунке.

Буферная цепь на D-триггере.

На микросхеме К561ТМ2 собран делитель частоты на два. На вход С приходят импульсы с приёмника, и D-триггер переключается в другое состояние до тех пор, пока на вход С не придёт второй импульс с приёмника. Получается очень удобно. Поскольку реле управляется с выхода триггера, то и оно будет включено или выключено до тех пор, пока не придёт следующий импульс.

Вместо микросхемы К561ТМ2 можно использовать К176ТМ2, К564ТМ2, 1КТМ2 (в металле с позолотой) или импортные аналоги CD4013, HEF4013, HСF4013. Каждая из этих микросхем состоит из двух D-триггеров. Их цоколёвка одинаковая, но вот корпуса могут быть разные, как, например, у 1КТМ2.

Исполнительная цепь.

В качестве силового ключа используется биполярный транзистор VT1. Я использовал КТ817, но подойдёт КТ815. Он управляет электромагнитным реле K1 на 12V. К контактам электромагнитного реле K1.1 можно подключать любую нагрузку. Это может быть лампа накаливания, светодиодная лента, электродвигатель, электромагнит замка и др.

Цоколёвка транзистора КТ817, КТ815.

Следует учесть, что мощность подключаемой к контактам реле нагрузки должна быть не меньше той мощности, на которую рассчитаны контакты самого реле.

Диоды VD1-VD4 служат защитой транзисторов VT1-VT4 от напряжения самоиндукции. В момент отключения реле в его обмотке возникает напряжение, которое противоположено по знаку тому, которое поступало на обмотку реле от транзистора. В результате транзистор может выйти из строя. А диоды по отношению к напряжению самоиндукции оказываются открытыми и "гасят" его. Тем самым они берегут наши транзисторы. Не забывайте про них!

Если хотите дополнить исполнительную цепь индикатором включения реле, то добавляем в схему светодиод и резистор на 1 кОм. Вот схема.

Теперь, когда на обмотку реле будет подано напряжение, включится светодиод HL1. Это будет указывать на то, что реле включено.

Вместо отдельных транзисторов в схеме можно использовать всего лишь одну микросхему с минимумом обвязки. Подойдёт микросхема ULN2003A . Отечественный аналог К1109КТ22 .

Это микросхема содержит 7 транзисторов Дарлингтона. Удобно то, что выводы входов и выходов расположены друг против друга, что облегчает разводку платы, да и обычное макетирование на беспаечной макетной плате.

Работает довольно просто. Подаём на вход IN1 напряжение +5V, составной транзистор открывается, и вывод OUT1 подключается к минусу питания. Тем самым на нагрузку подаётся напряжение питания. Нагрузкой может быть электромагнитное реле , электромотор, цепь из светодиодов, электромагнит и пр.

В даташите производитель микросхемы ULN2003A хвастается, что ток нагрузки каждого выхода может достигать 500 мА (0,5А), что собственно, не мало. Тут многие из нас умножат 0,5А на 7 выходов и получат суммарный ток в 3,5 ампера. Да, здорово! НО . Если микросхема и сможет прокачать через себя такой существенный ток, то на ней можно будет жарить шашлык...

На самом деле, если задействовать все выходы и пустить в нагрузку ток, то выжать без вреда для микросхемы можно будет около ~80 - 100мА на канал. Опс. Да, чудес не бывает.

Вот схема подключения ULN2003A к выходам триггера К561ТМ2.

Есть ещё одна широко распространённая микросхема, которую можно использовать - это ULN2803A.

У неё уже 8 входов/выходов. Я её выдрал с платы убитого промышленного контроллера и решил поэкспериментировать.

Схема подключения ULN2803A. Для индикации включения реле можно дополнить схему цепью из светодиода HL1 и резистора R1.

Вот так это выглядит на макетке.

Кстати, микросхемы ULN2003, ULN2803 допускают объединение выходов для увеличения максимально-допустимого выходного тока. Это может потребоваться, если нагрузка потребляет более 500 мА. Соответствующие входы также объединяются.

Вместо электромагнитного реле в схеме можно применить твёрдотельное реле (SSR - S olid S tate R elay). В таком случае, схему можно существенно упростить. Например, если применить твёрдотельное реле CPC1035N, то отпадает необходимость в питании устройства от 12 вольт. Достаточно будет 5-вольтового блока питания для питания всей схемы. Также отпадает необходимость в интегральном стабилизаторе напряжения DA1 (78L05) и конденсаторах С3, С4.

Вот так твёрдотельное реле CPC1035N подключается к триггеру на К561ТМ2.

Несмотря на свою миниатюрность, твёрдотельное реле CPC1035N может коммутировать переменное напряжение от 0 до 350 V, при токе нагрузки до 100 mA. Иногда этого достаточно, чтобы управлять маломощной нагрузкой.

Можно применить и отечественные твёрдотельные реле, я, например, экспериментировал с К293КП17Р.

Выдрал его с платы охранной сигнализации. В данной релюшке, кроме самого твёрдотельного реле, есть ещё и транзисторная оптопара. Её я не использовал - оставил выводы свободными. Вот схема подключения.

Возможности К293КП17Р весьма неплохие. Может коммутировать постоянное напряжение отрицательной и положительной полярности в пределах -230...230 V при токе нагрузки до 100 mA. А вот с переменным напряжением работать не может. То есть постоянное напряжение к выводам 8 - 9 можно подводить как угодно, не заботясь о полярности. Но вот переменное напряжение подводить не стоит.

Дальность работы.

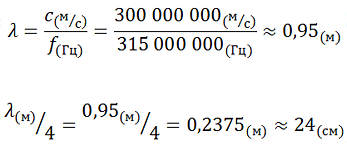

Чтобы приёмный модуль надёжно принимал сигналы от пульта-передатчика, к контакту ANT на плате нужно припаять антенну. Желательно, чтобы длина антенны была равна четверть длины волны передатчика (то бишь λ/4). Так как передатчик брелока работает на частоте в 315 МГц, то по формуле длина антенны составит ~24 см. Вот расчёт.

Где f - частота (в Гц), следовательно 315 000 000 Гц (315 Мегагерц);

Скорость света С - 300 000 000 метров в секунду (м/c);

λ - длина волны в метрах (м).

Чтобы узнать, на какой частоте работает пульт-передатчик, вскрываем его и ищем на печатной плате фильтр на ПАВ (Поверхностно-акустических волнах). На нём обычно указана частота. В моём случае это 315 МГц.

При необходимости антенну можно и не припаивать, но дальность действия устройства сократится.

В качестве антенны можно применить телескопическую антенну от какого-нибудь неисправного радиоприёмника, магнитолы. Будет очень даже круто .

Дальность, при которой приёмник устойчиво принимает сигнал от брелока небольшое. Опытным путём я определил расстояние в 15 - 20 метров. С преградами это расстояние уменьшается, а вот при прямой видимости дальность будет в пределах 30 метров. Ожидать чего-то большего от такого простого устройства глупо, схемотехника его весьма проста.

Шифрование или "привязка" пульта к приёмнику.

Изначально, брелок и приёмный модуль незашифрованы. Иногда говорят, что не "привязаны".

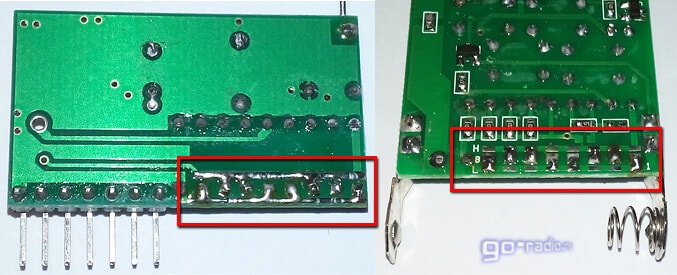

Если купить и использовать два комплекта радиомодулей, то приёмник будет срабатывать от разных брелоков. Аналогично будет и с приёмным модулем. Два приёмных модуля будут срабатывать от одного брелока. Чтобы этого не происходило, применяется фиксированная кодировка. Если приглядеться, то на плате брелока и на плате приёмника есть места, где можно напаять перемычки.

Выводы от 1 до 8 у пары микросхем кодеров/декодеров (PT2262/PT2272 ) служат для установки кода. Если приглядется, то на плате пульта управления рядом с выводами 1 - 8 микросхемы есть лужёные полоски, а рядом с ними буквы H и L . Буква H - означает High ("высокий"), то есть высокий уровень.

Если паяльником накинуть перемычку от вывода микросхемы к полоске с пометкой H , то мы тем самым подадим высокий уровень напряжения в 5V на микросхему.

Буква L соответственно означает Low ("низкий"), то есть, накидывая перемычку c вывода микросхемы на полоску с буквой L, мы устанавливаем низкий уровень в 0 вольт на выводе микросхемы.

На печатной плате не указан нейтральный уровень - N . Это когда вывод микросхемы как бы "висит" в воздухе и ни к чему не подключен.

Таким образом, фиксированный код задаётся 3 уровнями (H, L, N). При использовании 8 выводов для установки кода получается 3 8 = 6561 возможных комбинаций! Если учесть, что четыре кнопки у пульта также участвуют в формировании кода, то возможных комбинаций становится ещё больше. В результате случайное срабатывание приёмника от чужого пульта с иной кодировкой становится маловероятным.

На плате приёмника пометок в виде букв L и H нет, но тут нет ничего сложного, так как полоска L подключена к минусовому проводу на плате. Как правило, минусовой или общий (GND) провод выполняется в виде обширного полигона и занимает на печатной плате большую площадь.

Полоска H подключается к цепям с напряжением в 5 вольт. Думаю понятно.

Я установил перемычки следующим образом. Теперь мой приёмник от другого пульта уже не сработает, он узнает только "свой" брелок. Естественно, распайка должна быть одинаковой как у приёмника, так и у пульта-передатчика.

Кстати, думаю, вы уже сообразили, что если потребуется управлять несколькими приёмниками от одного пульта, то просто распаиваем на них такую же комбинацию кодировки, как на пульте.

Стоит отметить, что фиксированный код не сложно взломать, поэтому не рекомендую использовать данные приёмо-передающие модули в устройствах доступа.

В наш повседневный быт всё чаще входят различные интеллектуальные системы управления. Стиральные машинки давно сами стирают и сушат, автомобили сами паркуются, свет в доме сам включается...

Для управления светом жители стран бывшего СССР в основном используют «Сапфиры» или аналогичные устройства китайского производства. При стоимости в районе 15$ - 20$ эти устройства способны управлять лампой накаливания, плавно изменяя её яркость, и «имитировать» присутствие хозяев дома. Однако ряд существенных недостатков, в первую очередь связанных с неудобством дистанционного управления, отпугивает ряд потенциальных покупателей. Может я и ошибаюсь, заранее прошу прощения у тех, кого обижу своим последующим высказыванием, но я не знаю ни одного человека, который бы приобретя «Сапфир» захотел установить в доме и ещё один точно такой же ДЕВАЙС...

Песенка примитивных одноканальных диммеров спета... На сцену выходят многоканальные программируемые устройства...

Привожу описание разработанного по просьбам писавшего мне трудового народа 15-ти канального программируемого диммера «Sokol SHC-15» как оно есть...

Краткие технические характеристики модуля Sokol SHC-15:

15 каналов управления с функцией диммирования (регулировки яркости ламп накаливания);

- 50 шагов плавной регулировки яркости ламп накаливания в пределах от 8% (спираль еле светится) до 98%;

- управление каналами от стандартных настенных квартирных выключателей без фиксации положения;

- управление всеми функциям устройства и настройка параметров при помощи программы «Sokol SHC-15 Terminal»;

- возможность подключения выключателей освещения по одной двухпроводной линии, в том числе и по существующей квартирной электропроводке;

- управление каналами при помощи пульта дистанционного управления системы RC-5;

- режим обучения командам ПДУ;

- плавное нарастание яркости ламп при включении (функцию можно отключить через программу настройки) для каждого канала управления;

- плавное снижение яркости ламп при выключении (функцию можно отключить через программу настройки) для каждого канала управления;

- индивидуальная настройка минимальной и максимальной яркости для каждого канала управления;

- возможность включения / отключения функции регулировки яркости для каждого канала управления;

- триггерный (лампа включается и выключается при каждом повторном нажатии на кнопки управления каналом) или импульсный режим работы (лампа включается на установленное время и гаснет автоматически) каналов;

- установка времени активности канала в импульсном режиме в пределах от 0,1 до 9999,9 секунд с шагом 0,1 сек.;

- возможность использования стандартных выключателей освещения, смонтированных в доме (квартире) для управления освещением;

- наличие настраиваемых команд «включить всё» и «выключить всё» на ПДУ и клавиатуре;

- возможность выбора (настройки) каналов, реагирующих на команды «включить всё и выключить всё»;

- настраиваемый таймер автоматического отключения при отсутствии команд управления;

- время автоматического отключения каналов от 1сек. до 23ч.59мин.59сек. с шагом 1 сек.;

- полная гальваническая развязка каналов как друг от друга, так и от низковольтной части схемы;

- низкая цена устройства при самостоятельной сборке основного модуля;

- восстановление состояния каналов при пропадании и возобновлении подачи электроэнергии (питания модуля);

- запоминание и восстановление при включении канала последней установленной яркости;

- настраиваемые разнотональные звуковые сигналы модуля;

- защита от зависания микропрограммы;

- настраиваемая "чувствительность" функции "антидребезга контактов" клавиатуры ручного управления;

- практически неограниченный ток нагрузки канала, определяемый лишь мощностью применённого симистора.

Итак, для повторения этого устройства прежде всего нам необходимо ознакомиться с принципиальной электрической схемой модуля, а так же схемой его подключения...

Мельком взглянув на загадочные хитросплетения линий и узлов, радиолюбитель даже с небольшим опытом поймёт, что основной частью устройства является микроконтроллер ATMega8A фирмы Atmel.

Те кто поопытнее, взглянув на оба варианта схемы подключения кнопок (выключателей) управления, сразу поймёт, что декодирование номера нажатой клавиши и команды осуществляется по уровню напряжения, поступающего на вход АЦП микроконтроллера. Для снижения наводок на соединительные провода кнопок управления измерение напряжения производится близко к моменту перехода сетевого напряжения через ноль.

Для импульсно-фазовой регулировки яркости лампы накаливания необходимо точно определить всё тот же момент перехода сетевого напряжения через ноль. Для этого используется узел на транзисторе VT2, с коллектора которого напряжение подаётся на вход внешнего прерывания микроконтроллера. Для надёжного отпирания оптотиристоров микроконтроллер генерирует на портах пачки импульсов. Длительность каждого импульса 15 мкс., хотя тиристоры нормально отпираются уже при длительности импульса 8-12 мкс.

Параллельно соединённые микросхемы DA1...DA3 на схеме подключения - это фотоприёмники команд дистанционного управления TFMS5360 или аналогичные, установленные по одному в каждом помещении, из которого необходимо управлять девайсом... Фотоприёмники следует устанавливать в корпусе совместно с фильтрующими конденсаторами. Поскольку существует превеликое множество моделей и производителей микросхем-фотодатчиков, отличающихся друг от друга не только параметрами, но и расположением, на схеме подключения модуля приведена в качестве бонуса цоколёвка наиболее распространённых из них. Однако перед тем, как приобрести тот или иной ФП убедитесь, что он рассчитан на частоту 36кГц. И даташит Вам в руки...

Взглянув всё туда же легко заметить, что при подключении устройства использованы все три фазы электросети. Конечно это не необходимость. Просто изображая их я хотел подчеркнуть возможность установки и использования устройства для управления освещением и электроприборами в трёхфазной сети. На счёт того, что к модулю подключены лишь три лампы и одна розетка скажу: ну в лом мне одно и то же несколько раз перерисовывать... выходов то 15 - вот и используйте их по своему усмотрению... а как для этого настраивать модуль написано внизу статьи...

Тип симисторов нарочно не указываю. Смотрите справочники... Могу сказать лишь что пойдёт практически любой из серий BT136, BT142. Следует лишь по справочнику убедиться, что номинальный рабочий ток в 2-3 раза выше максимального тока нагрузки, а рабочее напряжение от 600 В. и выше... И не забудьте о радиаторе охлаждения, в случае если мощность нагрузки превышает 100 Вт. Для защиты тиристора от бросков высокого напряжения, в случае коммутации индуктивной нагрузки (например трансформатора или электродвигателя) желательно применить RC-цепочку (Ц2 на схеме подключения).

Драйвер RS-232 порта (драйвер COM-порта), микросхему DD2, на плату можно не устанавливать, особенно если нет необходимости управления устройством от компьютера или предполагается использовать готовый переходник USB-USART (например DATA-кабель от мобильного телефона). В последнем случае на плате предусмотрены перемычки, «закорачивающие» DD2 и напрямую подсоединяющие выводы rx и tx микропроцессора к выходному разъёму последовательного порта XS20.

Для уменьшения высоты печатной платы все высокие элементы, начиная от кварцевого резонатора и заканчивая электролитическими конденсаторами, «уложены» горизонтально. Размер печатной платы в этом случае составил 85 х 82 мм., при высоте не более 20 мм.

Чуть не забыл самое главное: В связи с нехваткой выводов портов микроконтроллера в схеме 15-ти канальной системы ДУ может использоваться только AT Mega 8A в корпусе TQFP-32 для поверхностного монтажа (например ATmega8A-AU). Под него, собственно, и рассчитана печатная плата. Из плюсов использования AT Mega 8A в корпусе TQFP-32 можно отметить что плата получается размерами почти в два раза меньше, а стоимость самого микроконтроллера в полтора раза ниже. Однако возможно использование микроконтроллера и в корпусе DIP (PDIP-28). В этом случае количество физических каналов будет ограничено числом 14. Кроме того, Вам придётся самостоятельно разрабатывать печатную плату устройства и использовать специальную прошивку с 14-канальной версией ПО. В случае использования микроконтроллера в корпусе DIP, (например ATmega8A-PU) следует учесть и несколько иную схему подключения выводов микроконтроллера. Кроме иной нумерации выводов, которую можно посмотреть в даташите на микроконтроллер ATmega8A следует учесть, что клавиатура и резистор R22 подключаются к выводу PC5 (ADC5) микроконтроллера в корпусе DIP, а не к выводу ADC6, как в корпусе TQFP на схеме. В этом случае физический канал №15 "отваливается" от контроллера, так как вывод оказывается уже занятым. Однако логически он остаётся доступным и виден в программе управления. Не спрашивайте почему я так сделал. И так отвечу: в лом было переделывать программу для ПК. Здесь резонно напрашивается вопрос: "А что будет если 15-канальную версию прошивки "залить" в микросхему в корпусе DIP?" Ответ: "Будет 15-канальная версия без ручного управления (клавиатур подключить некуда!)."

Теперь по схеме: На первый взгляд, с сетевым трансформатором и другими элементами схемы питания всё довольно стандартно и просто. Однако здесь есть свои подводные камни:

1. Конденсаторы С1 и С4 должны быть ёмкостью не менее 2200мкф. и 1000 мкф., соответственно, так как оптопары HL1...HL15 потребляют довольно внушительный импульсный ток (до 100 мА. в сумме);

2. Обязательной является установка блокирующих керамических конденсаторов там, где они изображены на схеме;

3. Обязательна установка дросселя L1 в цепи питания АЦП микроконтроллера;

4. Стабилизатор напряжения только 1,5-Амперный 78L05;

5. Трансформатор питания мощностью не менее 2 Вт. и выходным напряжением как можно ближе к 9-ти Вольтам (с трансформатором на другое напряжение вторичной обмотки потребуется подбор резисторов R1, R2 для обеспечения необходимой минимальной яркости свечения лампы)...

При подключении модуля для централизованного управления освещением дома, роллетами, гаражными воротами, розетками и др. следует предпринять ряд мер для повышения помехоустойчивости:

1. Обязательно использовать П-образный сетевой фильтр в цепи питания модуля по переменному току (перед трансформатором питания, см. схему подключения);

2. Крайне желательно наличие Г-образного фильтра (см. схему подключения - Ф1) перед силовой частью схемы управления нагрузками (тиристорами);

3. Желательно заземление общего провода модуля управления отдельным проводником сечением не менее 1,5 мм. кв.;

4. Для подключения выключателей и фотоприёмников рекомендуется использовать витую пару категории 5 (лучше в экране) или экранированный кабель;

5. Параллельно каждому фотоприёмнику устанавливать керамический и электролитический конденсатор (см. схему подключения);

6. Не прокладывать неэкранированные слаботочные цепи в непосредственной близости от силовых.

Перечень элементов для изготовления базового блока устройства в формате pdf, таблицу для расчета резисторов делителя клавиатуры и рисунок печатной платы в формате *.lay (SL5.0) можно скачать по ссылке внизу статьи.

Для управления нагрузками при помощи персонального компьютера и изменении настроек модуля предназначена программа .

Как видно на рисунке, для управления каналами предназначены ползунки регуляторы и «галочки». При установке или снятии «галочки», соответствующий канал модуля включает или отключает нагрузку. Программа управления имеет 100% обратную связь с модулем управления, поэтому если состояние канала изменится, то и «галочка», и регулятор в окне управления изменят своё состояние...

Плавно перемещая ползунок, можно легко изменить значение яркости от минимального до максимального значения (если регулировка яркости для данного канала разрешена в настройках этого канала, настройки см. ниже). При изменении яркости канала при помощи пульта дистанционного управления или выключателей освещения, все изменения автоматически отображаются и на состоянии ползунка-регулятора. При попытке сдвинуть регулятор, при включенном ограничении яркости, он тут же вернется в допустимые пределы. При плавном нарастании и снижении яркости, текущее значение яркости будет отображаться на ползунке регулятора и он будет "бегать", отображая снижение или рост выходного напряжения каналов.

Кнопки «Включить всё» и «Выключить всё» четко выполняют возложенные на них функции. Однако, отреагируют на нажатие этих кнопок лишь те каналы, которым разрешено «отзываться» на данное действие (настройку каналов см. ниже).

Общая яркость каналов так же в разъяснениях не нуждается. Здесь и так понятно, что при перемещении ползунка яркость всех каналов, которым в настройках разрешено изменять яркость, станет равна установленной.

При изменении настроек яркости и состояния каналов (вкл./откл.), все изменения будут автоматически сохранены в энергонезависимой памяти микроконтроллера. Для экономии ресурса последней, сохранение настроек производится лишь по истечении 10 секунд после окончания всех регулировок и только для каналов работающих в триггерном режиме.

С кнопкой «О программе» ясно, что там лицензионное соглашение и немного обо мне…

Для подключения устройства к компьютеру необходимо наличие COM или USB порта. В последнем случае потребуется USB-COM конвертер. Если устройство подключено, верно выбран нужный номер COM-порта и адрес модуля, то установка «галочки» в поле «Подключение к устройству» не вызовет никакой ошибки, а ползунки регуляторов яркости каналов спустя секунду займут реальное положение... При отсутствии в компьютере виртуальных или реальных портов в поле «выбор COM-порта» будет выведено сообщение «Нет портов!», а подключение к устройству станет невозможно.

Поле «Выбор адреса устройства» предназначено для работы сразу нескольких параллельно соединённых устройств на одном COM порту компьютера, если такая необходимость возникнет. Если несколько модулей соединено параллельно по одной линии, то достаточно выбрать «Широковещание» в поле адреса. Этот же трюк можно провернуть и для групповых команд «Включить всё / Выключить всё» при параллельном соединении модулей. В этом случае, на команду отреагируют все подключенные к текущему порту блоки. Для исключения конфликтных ситуаций с подобными фокусами нужно быть осторожным. Проще запустить несколько экземпляров программы и использовать различные порты компьютера. Однако, если необходимо действительно выполнить соединение модулей в параллель, то желательно позаботиться об оптронной развязке линий или применить конвертеры интерфейсов RS232/RS485 или аналогичные. Программы микроконтроллера и компьютера работают в полудуплексном режиме, что позволяет с лёгкостью реализовать аппаратный интерфейс RS485. Изменить адрес модуля можно в поле «Основные настройки».

Для настроек устройства предназначено второе окно программы управления, вызываемое по нажатию кнопки «Настройки…» в основном окне. Однако нажатие на эту кнопку, равно как и любые манипуляции с ползунками регуляторами будут возможны лишь после подключения к устройству.

Окно настроек содержит несколько вкладок, в каждой из которых содержится ряд настроек модуля. Вкладки с «Канал 1» по «Канал 15» предназначены для настроек соответствующих каналов.

Каждая из данных вкладок содержит настройки яркости и времени активности канала. Для разрешения регулировки яркости канала необходимо установить соответствующую «галочку». Для включения плавного нарастания или снижения яркости, нужно активировать соответствующую опцию. В полях максимальная и минимальная яркость всё говорит само за себя... Однако, для защиты «от дурака» и здесь есть своя «фишка». Если установить минимальное значение яркости равное максимальному или больше максимального, то регулировка яркости становится невозможной (равносильно запрету регулировки яркости), а лампа будет включаться с минимальной установленной яркостью.

Значение в поле времени активности канала может быть в пределах от 0 до 99 999. При этом следует учесть, что одна введённая в поле единица соответствует 0,1 секунде реального времени. Таким образом, время активности канала может быть установлено в пределах от 0 до 9 999,9 секунд (от 0 до 2-х часов 46 минут 39,9 секунд). Если в поле введено значение «0», то данный канал работает в триггерном режиме. Если же введённое значение отлично от нуля, то при подаче команды канал включится с заданной яркостью на время равное введённом значению, делённому на 10.

Эту фишку рекомендуется использовать совместно с плавным снижением яркости при освещении подъездов и лестничных клеток, а при малых значениях времени активности и запрете регулировки яркости - для управления въездными электрифицированными воротами и роллетами…

1.В триггерном режиме кратковременное нажатие на кнопку управления приведёт к включению или отключению канала, а длительное, при установленном «флажке» «регулировка яркости» в настройках канала, к изменению уровня яркости. При достижении яркостью минимального или максимального значения и установленном «флажке» «смена направления» в настройках канала, произойдёт смена направления изменения яркости. В любом случае при кратковременном отпускании кнопки, во время регулировки, и повторном длительном нажатии, направление будет изменяться на противоположное. Т.е. если яркость изменяется не в ту сторону - кратковременно отпускаем и снова нажимаем на кнопку.

2. В импульсном режиме работы кратковременное нажатие на кнопку управления, кнопку ПДУ или установка «галочки» на компьютере приведёт к включению канала, с заданной до момента активации импульсного режима работы, яркостью.

Вкладка «Основные настройки» позволяет настраивать глобальные параметры работы модуля:

Время автоматического отключения;

- Адрес модуля;

- Реакцию каналов на команды «Включить всё» и «Выключить всё»;

- Настройки звуковых сигналов, подаваемых модулем;

- Антидребезг клавиатуры ручного управления;

- Выполнить общий сброс настроек устройства…

Теперь обо всём по очереди:

1. Время автоматического отключения каналов – это время по истечении которого, в случае отсутствия команд управления, будет подана внутренняя команда, эквивалентная команде «Выключить всё». При этом отключаться все выходы, отключение которых разрешено по команде «Выключить всё» (см. ниже). Время отключения может быть от 1сек. до 17ч. 59мин. 59сек. При вводе во все графы нулей, т.е. 0 час. 0 мин. 0 сек. таймер автоматического отключения задействован не будет и каналы, следовательно, отключаться не будут.

2. Адрес модуля – логический адрес модуля управления для идентификации. Используется при параллельном подключении нескольких устройств к одному COM-порту компьютера.

3. Графы настройки реакции каналов на команды «Включить всё» и «Выключить всё» позволяют выбрать номера каналов, которые будут реагировать на данные команды. Данную функцию полезно использовать уходя из дома… Просто нажимаете на кнопку в прихожей и весь свет в доме гаснет, роллеты закрываются, а розетки и включенные в них холодильники работают…

4. Настройка звуковых сигналов, подаваемых модулем, позволяет выбрать те команды, в ответ на которые будет «мычать» бипер модуля…

5. В разделе "Клавиатура" задаётся количество опросов кнопок ручного управления (продолжительностью по 10 мс.) после которых будет считаться что кнопка кратковременно нажата. Длительность продолжительного нажатия должна быть, как минимум, в два раза больше. Изменяя установленное значение в пределах от 1 до 100 можно изменять и "чувствительность" клавиатуры к кратковременным нажатиям на кнопки управления в пределах 0,1...1,0 сек. По умолчанию установлено значение равное 20, что соответствует времени опроса равному 0,2 секунды.

6. Выполнить общий сброс настроек устройства обязательно необходимо при изготовлении и первом включении нового устройства. В этом случае в память модуля будут записаны настройки по умолчанию: все «фичи» и «навороты» включены, установлен триггерный режим работы всех каналов… Процедура сброса настроек преднамеренно усложнена для защиты «от дурака»: кнопка сброса остаётся неактивной до тех пор, пока не будет установлена «галочка» в поле «Разблокировать». В случае успешности операции сброса и преинициализации модуля новыми параметрами настройки, будет выведено соответствующее сообщение, ну а если не выйдет, то другое…

Вкладка «Настройки дистанционного управления» позволяет настроить это самое дистанционное управление, т.е. реакцию на кнопки пульта ДУ…

Поле настроек состоит из двух блоков: «Команды прямого управления выходами» и «Дополнительные команды дистанционного управления». Здесь всё просто: хотим посмотреть и изменить адреса или назначение кнопок пульта ДУ – читаем настройки, изменяем и записываем в модуль уже модифицированные…

Теперь о «самых больших кнопках». Они находятся внизу панели «Настройка устройства» под вкладками настроек. Эти четыре загадочных прямоугольника делают то, что на них, собственно, и написано: Читают и записывают сразу ВСЕ (!) настройки модуля и сохраняют или загружают эти настройки в программу управления из файла настроек с расширением «*.shcm». Строка состояния под кнопками показывает прогресс выполнения этих операций. Поскольку настроек много, а, следовательно, данные операции требуют передачи довольно внушительного объёма информации между модулем и компьютером, процесс длится несколько секунд. Прежде чем жать красную кнопку «Записать все настройки модуля» убедитесь, что на всех вкладках сделаны именно те настройки, которые вам необходимы. А то придётся перенастраивать…

Работоспособность программы управления проверена в операционных системах Windows XP SP2 x32, Windows XP SP2 x64, Windows XP SP3 x32, Windows Vista x32, Windows Seven x32, Windows Seven x64. Для нормальной работы программы необходимо наличие прав администратора на компьютере и установленный пакет Microsoft Net Framework v3.5 или выше.

Теперь о тех настройках модуля, которые могут быть выполнены без компьютера с применением лишь пульта дистанционного управления.

Прежде всего, это «обучение» модуля командам ПДУ, т.е. запись в память кодов дистанционного управления, аналогично вкладке «Настройки дистанционного управления» программы «Sokol SHC-15 Terminal». Для входа в режим «обучения» необходимо отключить питание модуля, если оно включено и выждать секунд 20-30, пока разрядятся конденсаторы фильтра питания. После чего необходимо нажать на пульте ДУ кнопку, желательно ту, которая в дальнейшем будет отвечать за управление первым каналом модуля, направить пульт на фотоприёмник и подать питание на устройство. Прозвучит один длинный звуковой сигнал. Кнопку ПДУ необходимо непрерывно удерживать до начала звучания второго звукового сигнала (примерно 10 секунд) после чего модуль подаст ещё один длинный звуковой сигнал и перейдёт в режим «обучения». Во время звучания второго длинного сигнала у вас ещё будет время (0,5 сек.) для того, что бы отпустить кнопку ПДУ, если вдруг передумаете и решите определить для управления первым каналом модуля другую клавишу пульта. Далее необходимо последовательно нажимать на кнопки ПДУ в следующем порядке:

1. Управление 1-м каналом модуля;

2. Управление 2-м каналом модуля;

………………………………………

15. Управление 15-м каналом модуля;

16. Включить все разрешённые для включения каналы;

17. Выключить все разрешённые для выключения каналы;

18. Вход в системное меню;

19. Управление звуком;

20. Сброс настроек модуля «по умолчанию».

После нажатия на каждую из кнопок микропроцессор сохраняет в энергонезависимой памяти код, соответствующий нажатой клавише и подаёт короткий звуковой сигнал низкого тона. При нажатии на кнопку, код которой уже был записан в память (кнопка была нажата ранее или удерживается в нажатом состоянии в текущий момент), устройство подаёт три коротких звуковых сигнала высокого тона, свидетельствующих об ошибке. По окончании процедуры запоминания прозвучит три коротких звуковых сигнала низкого тона, а устройство перейдёт в рабочий режим, в котором выполняется управление каналами.

Теперь можно сделать и аппаратный сброс настроек. Для этого необходимо нажать на ПДУ запрограммированную ранее кнопку «Меню». В этом случае устройство подаст звуковой сигнал низкой тональности, означающий вход в системное меню. Находясь в этом самом меню, далее нажимаем кнопку на ПДУ, соответствующую ранее запрограммированной команде «сброс настроек модуля «по умолчанию», а в ответ получаем три коротких сигнала низкого тона, подтверждающих, что сброс настроек выполнен.

Находясь в меню аппаратных настроек можно настроить и звуковые сигналы, подаваемые модулем. Для этого, находясь в меню, необходимо нажать кнопку «управление звуком» на ПДУ и после длинного сигнала высокого тона нажать на ПДУ одну из кнопок управления каналом:

Для отключения всех звуковых сигналов нажать кнопку «Управление 1-м каналом модуля»;

Для включения всех звуковых сигналов кроме сигналов приёма неверной команды нажать кнопку «Управление 2-м каналом модуля»;

Для включения только звукового сигнала подтверждения приёма правильной команды нажать кнопку «Управление 3-м каналом модуля»;

Для включения всех звуковых сигналов (приём любой команды, в т.ч. неверной, от ПДУ и клавиатуры, срабатывание таймера автоматического отключения) нажать кнопку «Управление 4-м каналом модуля».

О выполнении операции устройство сигнализирует двумя короткими звуковыми сигналами высокого тона. Обратите внимание, что возможности программы конфигурации «Sokol SHC-15 Terminal» в части настройки звуковых сигналов гораздо шире, чем непосредственная настройка звуковых сигналов через аппаратное меню модуля.

Для выхода из меню аппаратных настроек необходимо вновь нажать кнопку «Меню» на пульте дистанционного управления. После двух длинных звуковых сигналов низкого тона можно вновь управлять каналами и лампочками… Если из меню не «выходить» в течение 30 секунд, то «выход» произойдёт автоматически.

Теперь немного о практическом применении различных режимов работы устройства:

Для управления розетками, в которые включены любые электробытовые приборы кроме ламп накаливания (или других ламп, рассчитанных на совместную работу с диммерами, их ещё называют диммируемые) целесообразно установить минимальное значение яркости в окне настройки канала равное 50 (максимальное значение), то же касается и максимальной яркости. После этого следует запретить регулировку яркости канала, управляющего розетками, отключить плавное нарастание и снижение яркости.

Для управления лампами освещения на лестничных клетках, в кладовых, в подъездах и т.п. следует перевести соответствующий канал в режим временной активности, введя в поле настроек время активности в секундах умноженное на 10 и выбрать необходимую яркость, а если необходимо, то и плавное нарастание и снижение яркости. После нажатия на кнопку ПДУ или выключатель управления лампа загорится на установленное время (плавно, если включена соответствующая опция), после чего погаснет (опять же плавно, если разрешено).

Для управления роллетами и гаражными и иными въездными воротами целесообразно установить время активности канала равное или немного больше (если роллеты и ворота снабжены концевыми выключателями) времени полного открытия / закрытия. Если необходимо частично приоткрывать роллеты или ворота, то следует установить небольшое время активности 0,3 – 0,5 сек. Тогда исполнительный механизм будет работать только во время удержания кнопки в нажатом состоянии. Регулировки яркости следует отключить, как описано выше в случае с розетками.

Для управления лампами в режиме диммирования никаких особых настроек не требуется. Главное установить время активности канала равное нулю или выполнить сброс настроек по умолчанию. Остальные настройки (снижение и нарастание яркости, минимальная и максимальная яркость и т.п.) на ваш вкус и цвет.

При выборе пульта дистанционного управления необходимо учитывать, что обязательным условием является его работа по протоколу RC-5. Необходимо, также чтобы число генерируемых кодовых посылок было не менее 20. Необходимо помнить, что наличие, к примеру, 40 кнопок управления не гарантирует. что пульт может подавать 40 различных команд. Многие кнопки на современных ПДУ продублированы и, хоть и имеют различные подписи, внутри пульта электрически соединены параллельно (например « -/-- » и « <= » в пульте RC6).

Желательно использовать пульт с отличным от нулевого адресом системы, если, конечно же, читатели повторившие конструкцию не захотят управлять устройством одновременно с телевизором или доверить свой дом соседу, который переключая каналы будет «играться» с вашим освещением.

В продаже имеется множество универсальных ПДУ, в которых возможен выбор адреса управляемого устройства. Например, пульты серии RC6-2…RC6-5, широко используемые совместно с телевизорами «HORIZONT» шестого поколения, изменяют адрес устройства с «0» на «5» при нажатии совместно с кнопками управления клавиши «VCR». Данное обстоятельство позволяет использовать пульты из серии RC6-2…RC6-5, имеющие 42 кнопки и формирующие 40 команд управления, как для управления телевизором, так и описанным устройством, исключая взаимное влияние.

Идеальным вариантом является последующая переделка ПДУ, которая позволит изменить предаваемый адрес или переключать его. В ПДУ RC6-5 это достигается простым закорачиванием кнопки изменяющей адрес.

Поскольку возможно программирование включения выходов от различных пультов дистанционного управления (например, управление выходами 1...10 от одного ПДУ, а управление выходами 11...15 и сервисными функциями от ПДУ с другим системным адресом), при этом каждый из пультов управляет только «своими» выходами, этой возможностью также не стоит пренебрегать. Как вариант возможно использование одного ПДУ с небольшим количеством кнопок, но переключаемым системным адресом (обычно для этих целей в импортных пультах дистанционного управления используется клавиша «Shift»). В случае отсутствия переключателя его можно установить самостоятельно.

Демонстрационную версию прошивки микропроцессора, в hex-формате можно скачать по ссылке внизу статьи. Единственным ограничением демонстрационной версии является отсутствие сохранения настроек в энергонезависимой памяти устройства и в файл в программе управления для ПК. То есть при пропадании электроэнергии в сети или выключении питания все настройки модуля придётся делать заново;-)

Как должны быть запрограммированы Fuse-биты контроллера для микроконтроллеров ATMega8, ATMega8A, ATMega8L изображено на рисунке:

Ссылки на закачку: