Радиотехническая система дистанционного управления. Простая система дистанционного управления ик лучах своими руками

Кто из начинающих радиолюбителей не хотел сделать какое-нибудь устройство с управлением по радиоканалу? Наверняка многие.

Давайте рассмотрим, как на базе готового радиомодуля собрать несложное радиоуправляемое реле.

В качестве приёмо-передатчика я использовал готовый модуль. Купил его на AliExpress вот у этого продавца .

Комплект состоит из пульта-передатчика на 4 команды (брелок), а также платы приёмника. Плата приёмника выполнена в виде отдельной печатной платы и не имеет исполнительных цепей. Их необходимо собрать самому.

Вот внешний вид.

Брелок добротный, приятный на ощупь, поставляется с батарейкой 12V (23А).

В брелоке встроена плата, на которой собрана довольно примитивная схема пульта-передатчика на транзисторах и шифраторе SC2262 (полный аналог PT2262). Смутило то, что на микросхеме в качестве маркировки указано SC2264, хотя из даташита известно, что дешифратор для PT2262 - это PT2272. Тут же на корпусе микросхемы чуть ниже основной маркировки указано SCT2262. Вот и думай, что к чему . Что ж, для Китая это не удивительно.

Передатчик работает в режиме амплитудной модуляции (АМ) на частоте 315 МГц.

Приёмник собран на небольшой печатной плате. Радиоприёмный тракт выполнен на двух SMD-транзисторах с маркировкой R25 - биполярных N-P-N транзисторах 2SC3356. На операционном усилителе LM358 реализован компаратор, а к его выходу подключен дешифратор SC2272-M4 (она же PT2272-M4).

Как работает устройство?

Суть работы сего устройства такова. При нажатии на одну из кнопок пульта A, B, C, D передаётся сигнал. Приёмник усиливает сигнал, а на выходах D0, D1, D2, D3 платы приёмника появляется напряжение 5 вольт. Вся загвоздка в том, что 5 вольт на выходе будет только пока нажата соответствующая кнопка на брелоке. Стоит отпустить кнопку на пульте - напряжение на выходе приёмника пропадёт. Упс. В таком случае не получиться сделать радиоуправляемое реле, которое бы срабатывало при кратковременном нажатии кнопки на брелоке и отключалось при повторном.

Связано это с тем, что существуют разные модификации микросхемы PT2272 (китайский аналог - SC2272). А в такие модули почему то ставят именно PT2272-M4, у которых нет фиксации напряжения на выходе.

А какие же бывают разновидности микросхемы PT2272?

- PT2272-M4 - 4 канала без фиксации. На выходе соответствующего канала +5V появляется только тогда, пока нажата кнопка на брелоке. Именно такая микросхема используется в купленном мной модуле.

- PT2272-L4 - 4 зависимых канала с фиксацией. Если включается один выход, то другие отключаются. Не совсем удобно, если необходимо независимо управлять разными реле.

- PT2272-T4 - 4 независимых канала с фиксацией. Самый лучший вариант для управления несколькими реле. Поскольку они независимы, то каждое может выполнять свою функцию независимо от работы других.

Что же сделать, чтобы реле срабатывало так, как нам нужно?

Тут есть несколько решений:

- Выдираем микросхему SC2272-M4 и вместо неё ставим такую же, но с индексом T4 (SC2272-T4). Теперь выходы будут работать независимо и с фиксацией. То есть можно будет включить/выключить любое из 4 реле. Реле будут включаться при нажатии кнопки, и выключаться при повторном нажатии на соответствующую кнопку.

- Дополняем схему триггером на К561ТМ2. Так как микросхема К561ТМ2 состоит из двух триггеров, то понадобиться 2 микросхемы. Тогда будет возможность управлять четырьмя реле.

- Используем микроконтроллер. Требует навыков программирования.

На радиорынке микросхему PT2272-T4 я не нашёл, а заказывать с Ali целую партию одинаковых микрух счёл нецелесообразным. Поэтому для сборки радиоуправляемого реле решил использовать второй вариант с триггером на К561ТМ2.

Схема достаточно проста (картинка кликабельна).

Вот реализация на макетной плате.

На макетке я быстренько собрал исполнительную цепь только для одного канала управления. Если взглянуть на схему, то можно увидеть, что они одинаковые. В качестве нагрузки на контакты реле нацепил красный светодиод через резистор в 1 кОм.

Наверняка заметили, что в макетку я воткнул готовый блок с реле. Его я вытащил из охранной сигнализации. Блок оказался очень удобным, так как на плате уже было распаяно само реле, штыревой разъём и защитный диод (это VD1-VD4 на схеме).

Пояснения к схеме.

Приёмный модуль.

Вывод VT - это вывод, на котором появляется напряжение 5 вольт, если был принят сигнал от передатчика. Я к нему подключил светодиод через сопротивление 300 Ом. Номинал резистора может быть от 270 до 560 Ом. Так указано в даташите на микросхему.

При нажатии на любую кнопку брелока светодиод, который мы подключили к выводу VT приёмника, будет кратковременно вспыхивать - это свидетельствует о приёме сигнала.

Выводы D0, D1, D2, D3; - это выходы микросхемы дешифратора PT2272-M4. С них мы будем снимать принятый сигнал. На этих выходах появляется напряжение +5V, если был принят сигнал от пульта управления (брелока). Именно к этим выводам подключаются исполнительные цепи. Кнопки A, B, C, D на пульте (брелоке) соответствуют выходам D0, D1, D2, D3.

На схеме приёмный модуль и триггеры запитываются напряжением +5V от интегрального стабилизатора 78L05. Цоколёвка стабилизатора 78L05 показана на рисунке.

Буферная цепь на D-триггере.

На микросхеме К561ТМ2 собран делитель частоты на два. На вход С приходят импульсы с приёмника, и D-триггер переключается в другое состояние до тех пор, пока на вход С не придёт второй импульс с приёмника. Получается очень удобно. Поскольку реле управляется с выхода триггера, то и оно будет включено или выключено до тех пор, пока не придёт следующий импульс.

Вместо микросхемы К561ТМ2 можно использовать К176ТМ2, К564ТМ2, 1КТМ2 (в металле с позолотой) или импортные аналоги CD4013, HEF4013, HСF4013. Каждая из этих микросхем состоит из двух D-триггеров. Их цоколёвка одинаковая, но вот корпуса могут быть разные, как, например, у 1КТМ2.

Исполнительная цепь.

В качестве силового ключа используется биполярный транзистор VT1. Я использовал КТ817, но подойдёт КТ815. Он управляет электромагнитным реле K1 на 12V. К контактам электромагнитного реле K1.1 можно подключать любую нагрузку. Это может быть лампа накаливания, светодиодная лента, электродвигатель, электромагнит замка и др.

Цоколёвка транзистора КТ817, КТ815.

Следует учесть, что мощность подключаемой к контактам реле нагрузки должна быть не меньше той мощности, на которую рассчитаны контакты самого реле.

Диоды VD1-VD4 служат защитой транзисторов VT1-VT4 от напряжения самоиндукции. В момент отключения реле в его обмотке возникает напряжение, которое противоположено по знаку тому, которое поступало на обмотку реле от транзистора. В результате транзистор может выйти из строя. А диоды по отношению к напряжению самоиндукции оказываются открытыми и "гасят" его. Тем самым они берегут наши транзисторы. Не забывайте про них!

Если хотите дополнить исполнительную цепь индикатором включения реле, то добавляем в схему светодиод и резистор на 1 кОм. Вот схема.

Теперь, когда на обмотку реле будет подано напряжение, включится светодиод HL1. Это будет указывать на то, что реле включено.

Вместо отдельных транзисторов в схеме можно использовать всего лишь одну микросхему с минимумом обвязки. Подойдёт микросхема ULN2003A . Отечественный аналог К1109КТ22 .

Это микросхема содержит 7 транзисторов Дарлингтона. Удобно то, что выводы входов и выходов расположены друг против друга, что облегчает разводку платы, да и обычное макетирование на беспаечной макетной плате.

Работает довольно просто. Подаём на вход IN1 напряжение +5V, составной транзистор открывается, и вывод OUT1 подключается к минусу питания. Тем самым на нагрузку подаётся напряжение питания. Нагрузкой может быть электромагнитное реле , электромотор, цепь из светодиодов, электромагнит и пр.

В даташите производитель микросхемы ULN2003A хвастается, что ток нагрузки каждого выхода может достигать 500 мА (0,5А), что собственно, не мало. Тут многие из нас умножат 0,5А на 7 выходов и получат суммарный ток в 3,5 ампера. Да, здорово! НО . Если микросхема и сможет прокачать через себя такой существенный ток, то на ней можно будет жарить шашлык...

На самом деле, если задействовать все выходы и пустить в нагрузку ток, то выжать без вреда для микросхемы можно будет около ~80 - 100мА на канал. Опс. Да, чудес не бывает.

Вот схема подключения ULN2003A к выходам триггера К561ТМ2.

Есть ещё одна широко распространённая микросхема, которую можно использовать - это ULN2803A.

У неё уже 8 входов/выходов. Я её выдрал с платы убитого промышленного контроллера и решил поэкспериментировать.

Схема подключения ULN2803A. Для индикации включения реле можно дополнить схему цепью из светодиода HL1 и резистора R1.

Вот так это выглядит на макетке.

Кстати, микросхемы ULN2003, ULN2803 допускают объединение выходов для увеличения максимально-допустимого выходного тока. Это может потребоваться, если нагрузка потребляет более 500 мА. Соответствующие входы также объединяются.

Вместо электромагнитного реле в схеме можно применить твёрдотельное реле (SSR - S olid S tate R elay). В таком случае, схему можно существенно упростить. Например, если применить твёрдотельное реле CPC1035N, то отпадает необходимость в питании устройства от 12 вольт. Достаточно будет 5-вольтового блока питания для питания всей схемы. Также отпадает необходимость в интегральном стабилизаторе напряжения DA1 (78L05) и конденсаторах С3, С4.

Вот так твёрдотельное реле CPC1035N подключается к триггеру на К561ТМ2.

Несмотря на свою миниатюрность, твёрдотельное реле CPC1035N может коммутировать переменное напряжение от 0 до 350 V, при токе нагрузки до 100 mA. Иногда этого достаточно, чтобы управлять маломощной нагрузкой.

Можно применить и отечественные твёрдотельные реле, я, например, экспериментировал с К293КП17Р.

Выдрал его с платы охранной сигнализации. В данной релюшке, кроме самого твёрдотельного реле, есть ещё и транзисторная оптопара. Её я не использовал - оставил выводы свободными. Вот схема подключения.

Возможности К293КП17Р весьма неплохие. Может коммутировать постоянное напряжение отрицательной и положительной полярности в пределах -230...230 V при токе нагрузки до 100 mA. А вот с переменным напряжением работать не может. То есть постоянное напряжение к выводам 8 - 9 можно подводить как угодно, не заботясь о полярности. Но вот переменное напряжение подводить не стоит.

Дальность работы.

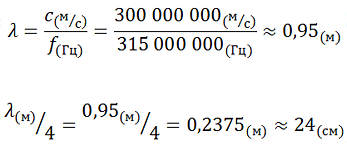

Чтобы приёмный модуль надёжно принимал сигналы от пульта-передатчика, к контакту ANT на плате нужно припаять антенну. Желательно, чтобы длина антенны была равна четверть длины волны передатчика (то бишь λ/4). Так как передатчик брелока работает на частоте в 315 МГц, то по формуле длина антенны составит ~24 см. Вот расчёт.

Где f - частота (в Гц), следовательно 315 000 000 Гц (315 Мегагерц);

Скорость света С - 300 000 000 метров в секунду (м/c);

λ - длина волны в метрах (м).

Чтобы узнать, на какой частоте работает пульт-передатчик, вскрываем его и ищем на печатной плате фильтр на ПАВ (Поверхностно-акустических волнах). На нём обычно указана частота. В моём случае это 315 МГц.

При необходимости антенну можно и не припаивать, но дальность действия устройства сократится.

В качестве антенны можно применить телескопическую антенну от какого-нибудь неисправного радиоприёмника, магнитолы. Будет очень даже круто .

Дальность, при которой приёмник устойчиво принимает сигнал от брелока небольшое. Опытным путём я определил расстояние в 15 - 20 метров. С преградами это расстояние уменьшается, а вот при прямой видимости дальность будет в пределах 30 метров. Ожидать чего-то большего от такого простого устройства глупо, схемотехника его весьма проста.

Шифрование или "привязка" пульта к приёмнику.

Изначально, брелок и приёмный модуль незашифрованы. Иногда говорят, что не "привязаны".

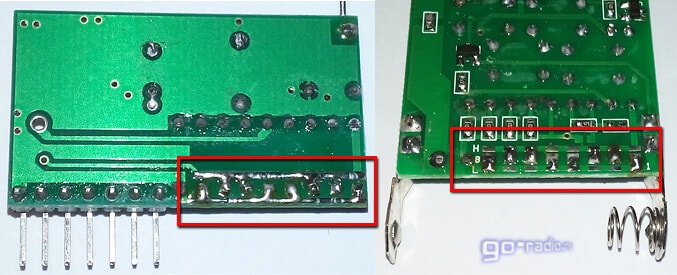

Если купить и использовать два комплекта радиомодулей, то приёмник будет срабатывать от разных брелоков. Аналогично будет и с приёмным модулем. Два приёмных модуля будут срабатывать от одного брелока. Чтобы этого не происходило, применяется фиксированная кодировка. Если приглядеться, то на плате брелока и на плате приёмника есть места, где можно напаять перемычки.

Выводы от 1 до 8 у пары микросхем кодеров/декодеров (PT2262/PT2272 ) служат для установки кода. Если приглядется, то на плате пульта управления рядом с выводами 1 - 8 микросхемы есть лужёные полоски, а рядом с ними буквы H и L . Буква H - означает High ("высокий"), то есть высокий уровень.

Если паяльником накинуть перемычку от вывода микросхемы к полоске с пометкой H , то мы тем самым подадим высокий уровень напряжения в 5V на микросхему.

Буква L соответственно означает Low ("низкий"), то есть, накидывая перемычку c вывода микросхемы на полоску с буквой L, мы устанавливаем низкий уровень в 0 вольт на выводе микросхемы.

На печатной плате не указан нейтральный уровень - N . Это когда вывод микросхемы как бы "висит" в воздухе и ни к чему не подключен.

Таким образом, фиксированный код задаётся 3 уровнями (H, L, N). При использовании 8 выводов для установки кода получается 3 8 = 6561 возможных комбинаций! Если учесть, что четыре кнопки у пульта также участвуют в формировании кода, то возможных комбинаций становится ещё больше. В результате случайное срабатывание приёмника от чужого пульта с иной кодировкой становится маловероятным.

На плате приёмника пометок в виде букв L и H нет, но тут нет ничего сложного, так как полоска L подключена к минусовому проводу на плате. Как правило, минусовой или общий (GND) провод выполняется в виде обширного полигона и занимает на печатной плате большую площадь.

Полоска H подключается к цепям с напряжением в 5 вольт. Думаю понятно.

Я установил перемычки следующим образом. Теперь мой приёмник от другого пульта уже не сработает, он узнает только "свой" брелок. Естественно, распайка должна быть одинаковой как у приёмника, так и у пульта-передатчика.

Кстати, думаю, вы уже сообразили, что если потребуется управлять несколькими приёмниками от одного пульта, то просто распаиваем на них такую же комбинацию кодировки, как на пульте.

Стоит отметить, что фиксированный код не сложно взломать, поэтому не рекомендую использовать данные приёмо-передающие модули в устройствах доступа.

Сидел я значит на работе жарким июльским днем. Подходит ко мне сотрудник и просит собрать ему дистанционное устройство, чтобы можно было включать и выключать стерео усилитель корвет 100у-068с, который по счастливому случаю мне совсем недавно приходилось реанимировать.

Ну далеко я не полез, взял простую схему ДУ на инфракрасных светодиодах довольно распространенную в интернете (я нашел схему на сайте vrtp.ru) и переделал ее под себя. Переделка заключалась в использовании стабилизаторов напряжения и оптимизация конструкции под 1 реле вместо трех. Основу схемы составляет микроконтроллер на PIC12F629, довольно распространенный и не дорогой микроконтроллер. Ниже приведена авторская статья.

Ниже приводится описание универсальной системы ДУ, способной управлять тремя объектами посредством трехкнопочного пульта. Каждая кнопка пульта имеет двоякое назначение — включение и выключение присвоенной ей нагрузки. То есть, каждое нажатие кнопки, например S1, изменяет состояние выхода «1» на противоположное.

Схема пульта показана на рисунке 1. В основе схемы микроконтроллер PIC12F629. Схема очень проста и легко может быть смонтирована в достаточно миниатюрном корпусе с тремя тумблерными кнопками. Источником питания может служить батарея из трех дисковых элементов по 1.5V достаточно большой емкости, например AG13.

В дежурном режиме, то есть когда нет передачи командного сигнала (когда не нажата ни одна из кнопок), контроллер, да и вся схема пульта, потребляет минимальный ток. Поэтому выключатель питания не требуется.

Командные посылки снимаются GP2 и поступают на токовый ключ на транзисторах VT1 и VT2. Нагрузкой ключа является ИК-светодиод HL1. Здесь использован отечественный светодиод АЛ147А, но можно использовать любой ИК-светодиод для пультов дистанционного управления.

Дальность подачи команды при свежей батарее и прицельном направлении HL1 на фотоприемник достигает 20 метров.

Схема приемника показана на рисунке 2. ИК-сигналы принимаются стандартным фотоприемником SFH506-38, настроенным на резонансную частоту 38 Кгц. Вместо фотоприемника SFH506-38 можно использовать любой интегральный фотоприемник для систем дистанционного управления аппаратурой, с частотой резонанса 36-40 кГц. Далее кодовая последовательность поступает на порт GP3 микроконтроллера PIC12F629, на котором выполнен декодер-исполнитель команд.

При приеме команды на включение на соответствующем порту возникает единица. Выходы микроконтроллера недостаточно мощны чтобы коммутировать обмотки реле или другие нагрузки. К тому же есть ограничение по напряжению +5V. Поэтому на выходах установлены транзисторные ключи VT1-VT3. Диоды VD1-VD3 защищают транзисторы от вывода из строя отрицательными обратными выбросами ЭДС при работе на индуктивную нагрузку.

К коллекторам VT1-VT3 можно подключать обмотки реле, светодиоды оптосимисторов (через соответствующие токоограничительные резисторы), управляющие входы электронных ключей. При работе с реле напряжение питания коллекторных цепей VT1-VT3 должно соответствовать номинальному рабочему напряжению обмоток реле, но для транзисторов КТ815А не превышать 35В. Если требуется большее напряжение питания исполнительного устройства (реле) нужно применить более высоковольтные транзисторы, например КТ940А.

HEX-файлы приведены в статье под соответствующими схемами.

Мои замечания и доработки.

У печаток передатчика и приемника, которые в архиве, присутствуют недочеты: у приемника печатная плата не предусматривает монтаж реле на плату, а расположение выводов силового транзистора передатчика некорректны (попутаны Б-К-Э см.рис.3 помечен красным овалом) что в какой-то мере создало неудобства.

Рис.3 — Печатная плата со стороны деталей ИК передатчика на 3 канала.

К тому же в виду того, что микроконтроллеры очень чувствительны к питающему напряжению я добавил стабилизатор напряжения на LM78L05 (с обвязкой я не заморачивался). Если вы будете использовать высоковольтные транзисторы, позаботьтесь о том, чтобы ток управления базой был достаточным для нормальной работы транзистора. Иначе у вас не будет срабатывать реле. Я решил эту проблему путем введения в схему дополнительного транзистора КТ3102 – включил его в параллель к выводам высоковольтного транзистора и все заработало. НУ КОНЕЧНО НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ТОКИ КОЛЛЕКТОРОВ они не должны превышать допустимой величины.

Диоды VD1-VD3 — использовал импульсные диоды 4148 вместо КД-522.

Фотоприемник- купил на радио рынке стандартный под частоту 36-40 кГц.

Транзистор КТ-645 Е заменил на близкий по коэффициенту усиления. Вообще что я хочу сказать про h21э маломощных транзисторов совкового производства — это редкий случай удачи, найти заявленный коэффициент усиления. Так что смело берите от 400 и все будет хорошо. Все равно там все будет работать как часы.

Для питания приемной части использовал внутренности зарядного для телефона — (1) на рисунке 4, с выходным напряжением 5.8 В у вас может быть больше но не меньше, так как после блока стоит стабилизатор 78L05 (см.рисунок ниже) и на нем падает напряжение до 1В. При том что на мощных падает 1В, а на менее мощных 1.6В!! Что должно быть обязательно учтено при проектировании схемы. Приемный блок обведен зеленым цветом. Дальше идут фото изготовленного мной устройства.

Дальность работы устройства у меня составила 25 метров уверенного приема. Что в избытке покрывает потребность рядового жителя квартиры 🙂 Был произведен монтаж устройства непосредственно в усилитель. Задача решена. Человек рад, я был щедро отблагодарен за проделанную работу, рукопожатие — занавес!

Пользуйтесь дорогие товарищи! Все работает на ура!

ПДУ видеомагнитофона, телевизора, музыкального центра или спутникового ресивера возможно применить для выключения и включения различных бытовых электроприборов, в том числе и освещение.

В этом нам поможет дистанционное управления своими руками, схема которого приведенная в данной статье.

Описание работы системы дистанционного управления на ИК лучах

Для дистанционного управления приборами применяется следующий механизм. На ПДУ нажимают и держат произвольную кнопку в течении 1 секунды. На непродолжительное нажатие (например во время управления музыкальным центром) система не откликается.

Для того, чтобы исключить отклик телевизора на управление приборами, необходимо выбирать не применяемые кнопки на ПДУ или применить пульт от выключенного в это время прибора.

Принципиальная схема дистанционного управления изображена на рисунке 1. Специальная микросхема DA1 усиливает и формирует электросигнал фотодиода BL1 в электроимпульсы. На радиоэлементах DD1.1 и DD1.2 построен компаратор, а на радиоэлементах DD1.3, DD1.4 — генератор импульсов.

Состояние системы управления (включена или выключена нагрузка) контролирует триггер DD2.1. В случае если на прямом выходе данного триггера лог 1, генератор будет функционировать на частоте примерно 1 кГц. На эмиттерах транзисторов VT1 и VT2 появятся импульсы, которые сквозь емкость С10 поступят на контролирующий вывод симистора VS1. Он будет отпираться в начале каждого полупериода сетевого напряжения.

В первоначальном положении на контакте 7 микросхемы DA1 находится лог 1, емкость С5 заряжена сквозь сопротивления R1, R2 и на входе С триггера DD2.1 лог 0. Если на фотодиод BL1 идут сигналы ИК излучения с пульта дистанционного управления, на контакте 7 микросхемы DA1 окажутся сигналы, и емкость С5 будет разряжаться сквозь диод VD1 и сопротивление R2.

Когда потенциал на С5 снизится до нижнего уровня компаратора (через 1 секунду или более), компаратор переключится и на ввод триггера DD2.1 поступит сигнал. Состояние триггера DD2.1 поменяется. Так совершается переключение приборов из одного состояния в другое.

Микросхемы DD1 и DD2 возможно использовать схожие из серий К564, К176. VD2 — стабилитрон на напряжение 8-9 вольт и ток более 35 мА. Диоды VD3 и VD4 — КД102Б или схожие. Оксидные емкости — К50-35; С2, С4, С6, С7 — К10-17; С9, С10 — К73-16 или К73-17.

Настройка системы дистанционного управления ик лучах

Заключается в подборе сопротивления R2 такой величины, чтобы переключение совершалось через 1…2 с. Если повышения величины данного сопротивления приведет к тому, что емкость С5 не будет разряжаться до порогового напряжения, необходимо увеличить в 2 раза емкость С5 и повторно произвести регулировку.

Емкость С6 следует ставить в том случае, если продолжительность фронта импульса, идущего с компаратора на триггер, будет чрезмерно большой и он будет переключаться нестабильно.

Если применяемый ПДУ не дозволяет управлять прибором без помех телевизору, возможно собрать самодельный пульт дистанционного управления, который является генератором прямоугольных сигналов с частотой следования 20…40 кГц, функционирующий на излучающий ИК диод. Варианты подобного ПДУ на таймере КР1006ВИ1 (

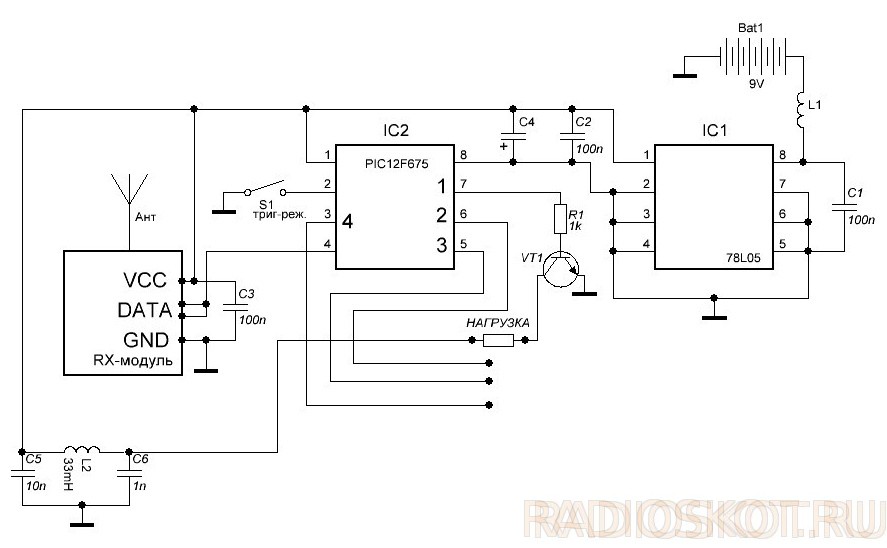

Данное устройство позволяет управлять четырьмя нагрузками по радиоканалу. В качестве процессора используется PIC12F675. В нем залиты ключи активации для всех 4х каналов. В качестве радиомодулей применены дешевые FS1000A с несущей частотой 433 МГц.

Схема передатчика радиоуправления 433 МГц

На схеме транзистор на выводе 7 контроллера показан для примера коммутации мощной нагрузки в ключевом режиме. Номера внутри "схемы МК" номера каналов управления. Переключатель используется для активации режима триггера. Во включенном состоянии - кратковременное нажатие на пульте активирует нагрузку и приемник удерживает ее до тех пор, пока не поступит следующее нажатие. Выключенное состояние - кратковременное нажатие кнопки на пульте - кратковременное включение нагрузки.

Все каналы независимы и можно использовать одновременно все. Устройство довольно легко повторяется. Дальность активации нагрузок по прямой видимости до 70 метров. Вся сложность при изготовлении заключается в прошивке микроконтроллера PIC12F675. Для прошивки использовал программу winpic800 и вот такой очень простой COM-программатор:

Транзистор полевой BS170 заменил на 2N7000. Как программатор поведет себя с переходниками USB-COM не знаю.

При первом чтении МК ОБЯЗАТЕЛЬНО записываем или гравируем на чипе последние 4 символа в коде. До прошивки, открываем hex файл и добавляем в конец кода значения константы (4 символа - они разные для каждого МК). Это заводская константа, если ее не записывать, то можно выкинуть контроллера. Затем только прошиваем микроконтроллер. WinPic800 сама записывает значения константы и прошивает все правильно, но на всякий случай лучше записать их где-нибудь.

Прошивка написана товарищем "4uvak" с сайта "паяльник". Вот архив с файлами, в том числе на печатные платы. А вот готовое устройство дистанционного управления по радиоканалу:

Пульт ДУ упаковал так:

При изготовлении, прежде чем думать о том, что устройство не работает - проверьте, работают ли модули FS1000A. Провести испытание можно по этой схеме. Светодиод должен немного подмигивать при нажатии кнопки у передатчика.

Насчет антенн - это куски провода 0.5-1 мм в диаметре, длиной 16 см. Это как раз 1/4 волны с учетом коэффициента укорочения. В спираль антенны не советую закручивать, диаграмма направленности при этом будет не круговая, а похожа на штаны.

Где можно использовать такую штуку? Практически везде, где используется электричество. Самый простой вариант - в качестве нагрузки приемника реле использовать и коммутировать уже все что угодно, начиная от настольных ламп и утюгов, заканчивая компьютерами и замками. А можно и машинку на радиоуправлении сделать - команды ведь как раз четыре (^ v < > ).

Обсудить статью ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РАДИОКАНАЛУ

Эта система предназначена для дистанционного управления охранной сигнализацией автомобиля. Она может быть использована непосредственно для постановки и снятия автомобиля с охраны или для предотвращения несанкционированного угона автомобиля (функция Anti-Hi-Jack) путем, например, прерывания низковольтного напряжения, поступающего на катушку зажигания. Система обеспечивает дистанционное управление в радиусе до 500 - 600 м в городе и до 5000 м в сельской местности. Для этого может быть использована классическая схема беспроводного дистанционного управления.

Радиоприемное устройство собрано на специализированных микросхемах и имеет всего одну высокочастотную катушку. Приемник настроен на фиксированную частоту 27,12 МГц.

Технические характеристики приемника:

Рабочая частота, МГц................................................................... 27,12

Чувствительность, мкВ....................................................................... 2

Селективность при расстройке на частоте 10 кГц, дБ...........................36

Ток потребления в режиме покое, мА................................................. 12

Промежуточная частота, кГц............................................................ 465

Размеры, мм................................................................................ 27x84

Принципиальная схема радиоприемника приведена на рис. 1. Устройство работает следующим образом. Принятый антенной радиосигнал через переходной конденсатор С1 поступает на входной контур L1, C2, настроенный на рабочую частоту - 27,12 МГц. С контура сигнал поступает на высокочастотный усилитель, собранный на полевом транзисторе VT1. Этот транзистор согласует несимметричный высокоомный выход контура с симметричным низко-омным входом микросхемы DA1. Диод VD1 служит для ограничения входного сигнала при небольшом расстоянии между антеннами приемника и передатчика. Частота гетеродина определяется частотой кварцевого резонатора Q1. В данном случае используется кварц с частотой 26,655 МГц. Принятый радиосигнал смешивается с сигналом гетеродина. В результате на нагрузке преобразователя резисторе R3 выделяется сигнал промежуточной частоты 465 кГц. С этого резистора сигнал ПЧ через пьезокерамический фильтр Q2 (он определяет селективность канала) поступает на микросхему DA2. Специализированная микросхема DA2 содержит усилитель промежуточной частоты, амплитудный детектор, систему АРУ и усилитель низкой частоты. С выхода детектора микросхемы (вывод 8) низкочастотное напряжение амплитудой 50-100 мВ

через регулятор уровня R8 поступает на вход усилителя звуковой частоты (вывод 9 DA2), который усиливает амплитуду этого сигнала до 1,5 - 2 В.

Усиленный низкочастотный сигнал с вывода 12 микросхемы DA2 через конденсатор С18 поступает на рефлексный ключевой каскад на транзисторе VT2. Он усиливает это НЧ напряжение. С коллектора VT2 через конденсатор С20 оно поступает на колебательный контур L2, С19, настроенный на частоту 1250 Гц. Если входное напряжение имеет эту частоту, то колебательный контур входит в резонанс и на катоде диода VD2 появится постоянное напряжение, которое приводит к открыванию транзистора VT2 и срабатыванию реле К1. Контактами реле замыкается или размыкается цепь устройства, подлежащего управлению.

Приемник смонтирован на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита (рис.2). Катушка L1 наматывается на ферритовом стержне диаметром 2,8 мм и длиной 12 мм. Она содержит 14 витков провода ПЭВ 0,31 мм. Пъе.чо керамический фильтр Q2 может быть любой с частотой настройки 465 кГц. Катушка низкочастотного контура L2 наматывается на ферритовом кольце размером К7х4х2 из феррита 400НН и содержит 350 витков пропода ПЭВ 0,06 мм. Реле К1 герконовое, типа РЭС-55 (паспорт РС4.569.603), рассчитанное на ток коммутации до 0,25 А. Можно использовать другое малогабаритное реле, например РЭС-43 или РЭС-44. Вместо транзистора можно использовать КТ312, КТ342 и КТЗЮ2. В радиоприемнике используются резисторы типа МЛТ-0,125, электролитические конденсаторы типа К50-6, К50-16 или К50-35.

Настройку приемника выполняют традиционным способом. Катушкой L1 настраивают высокочастотный контур на рабочую частоту. Резистором R8 устанавливают максимальную чувствительность приемника, при этом реле К1 не должно срабатывать от шумов. Резистором R9 устанавливают режим работы каскада на транзисторе VT2 таким образом, чтобы при выключенном модуляторе передатчика обмотка реле была обесточена. Катушкой L2 настраивают низкочастотный контур на частоту 1250 Гц.

Передатчик состоит из задающего генератора, усилителя мощности, модулятора и мультивибратора. Принципиальная схема радиопередатчика приведена на рис.3.

Основные технические характеристики радиопередатчика:

Рабочая частота, М Гц.................................................................... 27.12

Выходная мощность, мВт.................................................................. 600

Модуляция.................................................... амплитудная манипуляция

Частота модуляции, Гц................................................................... 1250

Потребляемый ток, А........................................................................0,3

Напряжение питания, В....................................................................... 9

Размеры, мм............................................................................... 30x100

Задающий генератор передатчика собран по схеме емкостной трехтонки на транзисторе VT1 с кварцевой стабилизацией частоты. Частота кварцевого резонатора Q1 выбрана равной 27,12 МГц. Дроссели LI, L2 и L3, предназначены для фильтрации высокочастотного сигнала в цепях питания. Колебания несущей частоты через конденсатор С8 поступают на усилитель мощности, собранный на транзисторе VT2. Усиленный ВЧ сигнал с коллектора транзистора VT2 поступает на вход двойного П-образного контура на элементах L4, L5, С12, С13, С14 и С15. Контур предназначен для согласования антенны и выхода передатчика, а также для и фильтрации высших гармоник несущей частоты. Катушка L6 используется для увеличения эквивалентной длины антенны и, следовательно, увеличения излучаемой мощности.

Модуляция сигнала" несущей частоты осуществляется ключевым каскадом на транзисторе VT3. При подаче на его базу сигнала низкого уровня он открывается и подает питание на усилитель мощности. Работой модулятора управляет мультивибратор, собранный на элементах DD1.1 и DD1.2. Частота генерации мультивибратора определяется емкостью конденсатора. СЗ и сопротивлением резистора R1. Элемент DD1.3 выполняет роль формирователя импульсов, а DD1.4 - блокиратора модулятора (переключателя SB2).

В режиме охраны, когда микрокнопка SB1 нажата (ее контакты замкнуты), передатчик излучает только немодулированную несущую частоту (режим отсутствия команды). В этом случае на выходе элемента DD1.4 устанавливается напряжение близкое к нулю. Это напряжение через резистор R5 поступает на базу транзистора VT3 и открывает его. Этот режим нужен для того, чтобы исключить влияние на работу приемника электрических помех и атмосферных шумов.

Для передачи команды управления необходимо разомкнуть контакты микрокнопки SB1. Тогда элемент DD1.4 откроется и пропустит через себя прямоугольные импульсы с частотой следования 1250 Гц, формируемые мультивибратором, Передатчик будет излучать модулированный сигнал, что вызовет срабатывание реле на приемной стороне.

Печатная плата радиопередатчика приведена на рис.4. Катушки L4 и L5 бескаркасные, они имеют диаметр 7 мм и длину 10 мм, L4 содержит 15 витков, L5 - 20 витков провода ПЭВ 0,56 мм. Катушка L6 выполнена также, как и катушка входного контура приемника, она имеет 18 витков провода ПЭВ 0,2 мм. Дроссели L2, L2 и L3 наматываются на постоянных резисторах МЛТ-0,5 сопротивлением не менее 100 кОм проводом ПЭВ 0,15 мм, по 40 витков. Микросхему К176ЛЕ5 можно заменить на КЛ61ЛЕ5. Транзистор VT1 можно использовать типа КТ608 с любой буквой, транзистор VT2 - КТ606, КТ907, а транзистор VT3 - КТ816 или ГТ403. Постоянные резисторы - все типа МЛТ-0,125.

Настройку передатчика производят при помощи волномера с индикатором напряженности поля или высокочастотного осциллографа с катушкой на входе. С подключенной штыревой антенной путем сжатия и растяжения витков катушек L4 и L5, подстройки емкости конденсатора С13 и индуктивности катушки L6 на выходе передатчика добиваются максимальной амплитуды сигнала несущей частоты. Подбором сопротивления резистора R1 устанавливают частоту следования импульсов мультивибратора 1250 Гц. После настройки все катушки передатчика и входную катушку приемника нужно зафиксировать дпоксидной смолой.

Если необходимо передавать несколько команд, в мультивибраторе передатчика можно установить переключатель для коммутации нескольких резисторов R1 с различными номиналами. В приемнике нужно сделать несколько каскадов, аналогичных каскаду на транзисторе VT2, отличающиеся друг от друга только емкостью конденсатора С19, и подключить их к точке "А" приемника. Рекомендуемые значения емкости конденсатора С19 для четырех команд - 0,15 мкФ, 0,1 мкФ, 0,068 мкФ, и 0,033 мкФ.

Для увеличения радиуса действия устройства на частоте 27,12 МГц желательно использовать кольцевую рамочную антенну. Однако в автомобиле это не очень удобно. Можно использовать шлеЙфовую антенну, выполненную по размерам заднего стекла автомобиля. Эта антенна имеет более равномерную, чем кольцевая, рамочная или штыревая антенны, диаграмму направленности в горизонтальной плоскости. Шлейфовая антенна (рис.5) выполнена из провода МГТФ 0,3. Из этого же провода выполнены шлейфы W1 и W2. Проводники шлейфов расположены параллельно я вплотную друг к другу. Провод антенны размещен под резиновым уплотнением заднего стекла автомобиля. Шлейфы W1, W2 сложены втрое по длине и вместе с конденсатором С1 размешены в диэлектрической трубке, прикрепленной к распорке из стеклотекстолита толщиной 1 мм. Распорка располагается вертикально посередине заднего стекла и фиксируется в резиновом уплотнении. Испытания тлейфовой антенны проводились на автомобиле ВАЗ-2107. Настройка по максимуму приема осуществлялась вращением ротора конденсатора С1.

Результаты испытания рамочной и шлейфовой антенн в виде диаграммы направленности по уровню устойчивого срабатывания автосторожа на открытой местности приведены на рис. 6. Диаграмма тлейфовой антенны обозначена цифрой 1, а цифрой 2 - диаграмма кольцевой рамочной антенны комплекса "Сигнал-РК". Поляризация излучения тлейфовой антенны - вертикальная. Из рис. видно, что шлейфовая антенна, расположенная по внутреннему периметру заднего стекла, не только является скрытой, но и обеспечивает большую дальность. Конструктивно шлейфовые антенны просты, надежны, дешевы и легко изготавливаются. Когда тлеифовая антенна не используется по прямому назначению, она может применяться в качестве эффективной приемной антенны радиоприемника УКВ диапазона.