Закон ома для участка цепи сопротивление. Внутреннее сопротивление цепи

Является примером однородного участка цепи.

Немецкий физик Георг Симон Ом экспериментально изучил зависимость силы тока в металлических проводниках от напряжения, пришел к выводу: если состояние проводника с течением времени не меняется, а его температура постоянна, то для каждого проводника существует однозначная связь между I и U - вольт-амперная характеристика.

Закон Ома для участка цепи:

Электрическое сопротивление проводника

Величина, обратная сопротивлению, называется электрической проводимостью данного проводника.

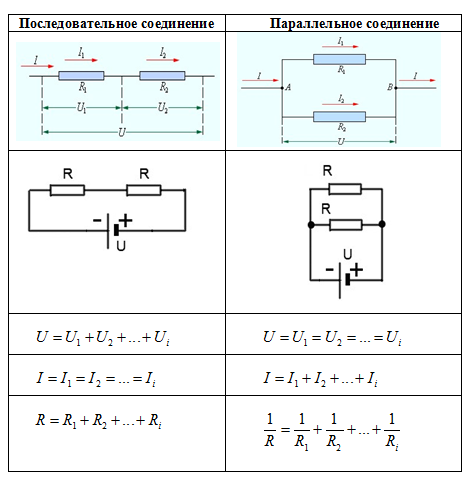

Параллельное и последовательное соединение проводников

Резистор - элемент электрической цепи, характеризуемый только сопротивлением электрическому току. На схемах резистор обозначается прямоугольником:

Реостат - прибор, служащий для регулировки и получения требуемой величины сопротивления. Обозначение на схемах:

Резисторы Реoстат

Зависимость удельного сопротивления проводника от температуры

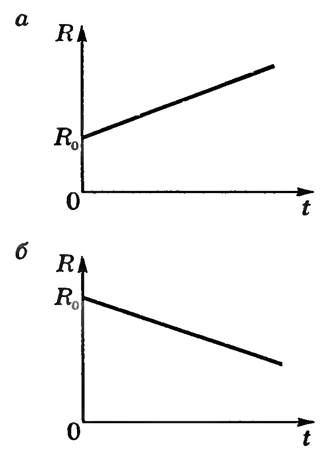

Удельное сопротивление, а следовательно, и сопротивление металлов, зависит от температуры, увеличиваясь с ее ростом. Температурная зависимость сопротивления проводника объясняется тем, что

1) возрастает интенсивность рассеивания (число столкновений) носителей зарядов при повышении температуры;

2) изменяется их концентрация при нагревании проводника.

Опыт показывает, что при не слишком высоких и не слишком низких температурах зависимости удельного сопротивления и сопротивления проводника от температуры выражаются формулами:

ρ t =ρ 0 (1+αt),

R t =R 0 (1+αt),

где ρ 0 , ρ t - удельные сопротивления вещества проводника соответственно при 0 °С и t °C; R 0 , R t - сопротивления проводника при 0 °С и t °С, α - температурный коэффициент сопротивления: измеряемый в СИ в Кельвинах в минус первой степени (К -1). Для металлических проводников эти формулы применимы начиная с температуры 140 К и выше.

Температурный коэффициент сопротивления вещества характеризует зависимость изменения сопротивления при нагревании от рода вещества. Он численно равен относительному изменению сопротивления (удельного сопротивления) проводника при нагревании на 1 К.

h αi =Δρ/(ρΔT),

где h αi - среднее значение температурного коэффициента сопротивления в интервале ΔΤ .

Для всех металлических проводников α > 0 и слабо изменяется с изменением температуры. У чистых металлов α = 1/273 К -1 . У металлов концентрация свободных носителей зарядов (электронов) n = const и увеличение ρ происходит благодаря росту интенсивности рассеивания свободных электронов на ионах кристаллической решетки.

Для растворов электролитов α < 0, например, для 10%-ного раствора поваренной соли α = -0,02 К -1 . Сопротивление электролитов с ростом температуры уменьшается, так как увеличение числа свободных ионов из-за диссоциации молекул превышает рост рассеивания ионов при столкновениях с молекулами растворителя.

Формулы зависимости ρ и R от температуры для электролитов аналогичны приведенным выше формулам для металлических проводников. Необходимо отметить, что эта линейная зависимость сохраняется лишь в небольшом диапазоне изменения температур, в котором α = const. При больших же интервалах изменения температур зависимость сопротивления электролитов от температуры становится нелинейной.

Графически зависимости сопротивления металлических проводников и электролитов от температуры изображены на рисунках 1, а, б.

При очень низких температурах, близких к абсолютному нулю (-273 °С), сопротивление многих металлов скачком падает до нуля. Это явление получило название сверхпроводимости . Металл переходит в сверхпроводящее состояние.

Зависимость сопротивления металлов от температуры используют в термометрах сопротивления. Обычно в качестве термометрического тела такого термометра берут платиновую проволоку, зависимость сопротивления которой от температуры достаточно изучена.

Об изменениях температуры судят по изменению сопротивления проволоки, которое можно измерить. Такие термометры позволяют измерять очень низкие и очень высокие температуры, когда обычные жидкостные термометры непригодны.

В 1826 году Георг Ом сделал открытие, которое помогло лучше понять природу электрического тока. Он обнаружил зависимость напряжения от силы тока. Этот физический закон получил имя своего первооткрывателя – Закон Ома. Он звучит следующим образом: Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению, и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению данного участка цепи.

Известно, что электрический ток – это движение заряженных частиц, упорядоченное под действием электрического поля. Электрический ток может протекать по электрической цепи – некой совокупности или цепи устройств, которые обеспечивают протекание тока по ним. Здесь действуют в первую очередь напряжение и сила тока, по этим параметрам можно охарактеризовать электрическую цепь.

Георг Ом смог открыть новый закон, который связывает все параметры между собой и объясняет, как они зависят друг от друга. Сопротивление измеряется в Омах согласно международной системе; 1 Ом – это сопротивление участка, на котором напряжение равно 1 Вольту при силе тока в 1 Ампер.

История открытия Закона Ома

Георг Ом работал преподавателем математике в университете в Кёльне, когда начал проводить свои основные опыты. Он посвятил себя изучению электричества, начав публиковать свои первые работы о свойствах гальванической цепи.

На тот момент многие ученые бились над загадкой природы электричества, многие сведения уже были открыты, многое уже было известно, но далеко не всё. Именно в этот период Ом начал проводить опыты с прохождением электрического тока по цепи, так он смог найти зависимость напряжения и силы тока.

Однако на тот момент из-за неточности приборов, учёный не смог получить достоверные данные, но уже в 1826 году он написал очередной свой труд, где уже смог сформировать этот закон. Из-за неточности в расчётах многие учёные того времени отказались принимать его и лишь через восемь лет была доказана его абсолютная правота и научная состоятельность.

Сопротивление проводника

После того, как подтвердились результаты исследований Ома, учёные всего мира стали учитывать новые сведения. Это послужило толчком к развитию учений и применения электричества.

В частности, это привело к появлению такого понятии, как сопротивление проводника, которое является одним из ключевых на данный момент.

Сопротивление проводника имеет буквенное обозначение R, являясь величиной постоянной и неизменной. Оно равно отношению напряжения между концами любого проводника к силе тока, который протекает в данный момент по этому проводнику.

Сопротивление имеет ряд своих особенностей. Согласно опытам, которые проводились в то время, сопротивление зависит от длины проводника, а также от сечения или толщины проводника. Если быть точнее, то сопротивление в прямой пропорции зависит от длины и обратнопропорционально сечению проводника. Т. е., чем его длина больше, тем выше сопротивление, но чем больше сечение, тем сопротивление ниже.

Электрическая цепь состоит из различных элементов, к которым относятся источники тока и проводники. Каждый элемент обладает собственным сопротивлением, которое влияет на общую картину. В каждом случае электрический ток при прохождении совершает определённую работу.

Источник тока также обладает своим сопротивлением, поэтому, например, если включить фонарик, лампочка в нём загорится, так как ток начал проходить через спираль. Из-за имеющегося сопротивления спирали, ток начал совершать определённую работу, что привело к её накалу. Но при этом сама батарея в фонарике также начинает нагреваться, так как она тоже обладает сопротивлением. Его и называют внутренним сопротивлением источника.

Рассмотрим некоторый элемент электрической цепи постоянного тока. Это может быть что угодно например, металлический проводник, раствор электролита, лампочка накаливания или газоразрядная трубка.

Будем менять напряжение U, поданное на наш элемент, и измерять силу тока I, протекающего через него. Получим функциональную зависимость I = I(U). Эта зависимость называется вольт-амперной характеристикой элемента и является важнейшим показателем его электрических свойств.

Вольт-амперные характеристики различных элементов цепи могут выглядеть по-разному. Очень простой вид имеет вольт-амперная характеристика металлического проводника. Эту зависимость экспериментально установил Георг Ом.

9.1 Закон Ома для участка цепи

Оказалось, что сила тока в металлическом проводнике прямо пропорциональна напряжению на его концах: I U. Коэффициент пропорциональности принято записывать в виде 1=R:

Величина R называется сопротивлением проводника. Измеряется сопротивление в омах (Ом). Как видим, Ом=В/А.

Дадим словесную формулировку закона Ома.

Закон Ома для участка цепи. Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению на этом участке и обратно пропорциональна сопротивлению участка.

Закон Ома оказался справедливым не только для металлов, но и для растворов электролитов.

Сформулированный закон имеет место для так называемого однородного участка цепи участка, не содержащего источников тока. Закон Ома для неоднородного участка (на котором имеется источник тока) мы обсудим позже.

Вольт-амперная характеристика (46 ) является линейной функцией. Её графиком служит прямая линия (рис.35 ).

Рис. 35. Вольт-амперная характеристика металлического проводника

По этой причине металлические проводники (и электролиты) называются линейными элементами. А вот газоразрядная трубка, например, является нелинейным элементом её вольтамперная характеристика уже не будет линейной функцией. Но об этом мы поговорим позднее.

9.2 Электрическое сопротивление

А сейчас давайте подумаем вот о чём. Пусть к концам проводника приложено постоянное напряжение U. Тогда на свободные заряды проводника действует сила со стороны стационарного электрического поля. Раз есть сила значит, эти заряды должны двигаться с ускорением; скорость их направленного движения будет увеличиваться, а вместе с ней будет возрастать и сила тока. Но закон Ома гласит, что сила тока будет постоянной. Как же так?

Дело в том, что сила со стороны стационарного поля не единственная сила, действующая на свободные заряды проводника.

Например, свободные электроны металла, совершая направленное движение, сталкиваются с ионами кристаллической решётки. Возникает своего рода сила сопротивления, действующая со стороны проводника на свободные заряды. Эта сила уравновешивает электрическую силу, с которой на свободные заряды действует стационарное поле. В результате скорость направленного движения заряженных частиц не меняется по модулю15 ; вместе с ней остаётся постоянной и сила тока.

Так что величина R названа сопротивлением не случайно. Она и в самом деле показывает, в какой степени проводник ¾сопротивляется¿ прохождению тока.

9.3 Удельное сопротивление

Возьмём два проводника из одинакового материала с равными поперечными сечениями; пусть отличаются только их длины. Ясно, что сопротивление будет больше у того проводника, у которого больше длина. В самом деле, при большей длине проводника свободным зарядам труднее пройти сквозь него: каждый свободный электрон встретит на своём пути больше ионов кристаллической решётки. Аналогия такая: чем длиннее заполненная машинами улица, тем труднее будет через неё проехать.

Пусть теперь проводники отличаются только площадью поперечного сечения. Ясно, что чем больше площадь, тем меньше сопротивление проводника. Снова аналогия: чем шире шоссе, тем больше его пропускная способность, т. е. тем меньше его ¾сопротивление¿ движению машин.

Опыт подтверждает эти соображения и показывает, что сопротивление проводника прямо пропорционально его длине l и обратно пропорционально площади поперечного сечения S:

Коэффициент пропорциональности уже не зависит от геометрии проводника; он является характеристикой вещества проводника и называется удельным сопротивлением данного вещества. Величины удельных сопротивлений различных веществ можно найти в соответствующей таблице.

В каких единицах измеряется удельное сопротивление? Давайте выразим его из форму-

лы (47 ):

RS l :

Ом м 2 = Ом м:

Однако такая ¾теоретическая¿ единица измерения не всегда удобна. Она вынуждает при расчётах переводить площадь поперечного сечения в квадратные метры, тогда как на практике

15 Точнее говоря, свободные электроны всё же двигаются равноускоренно, но только в промежутках между соударениями с ионами кристаллической решётки. В среднем же оказывается, что электроны перемещаются с постоянной скоростью.

чаще всего речь идёт о квадратных миллиметрах (для проводов, например). На такой случай предусмотрена ¾практическая¿ единица:

Ом мм2 :

В таблице задачника Рымкевича удельное сопротивление даётся как в ¾теоретических¿ единицах, так и в ¾практических¿.